原创 元朝不再使用金属货币,而是改用纸钞做货币,背后原因究竟为何?

在您阅读这篇文章之前,先请您点击“关注”按钮,这不仅方便您随时参与讨论和分享,也能带给您不同的阅读体验,感谢您的支持与关注。

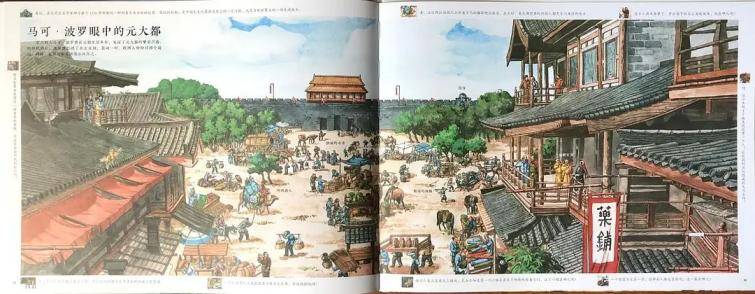

元朝在中国历史上占有一席独特的地位,它的疆域辽阔,且在这一时期,中国的国土面积达到了历史上的巅峰,成为了世界上最大面积的帝国之一。尽管元朝的历史并不长,但它凭借强大的军事实力和多元化的政策,创造了许多历史奇迹。

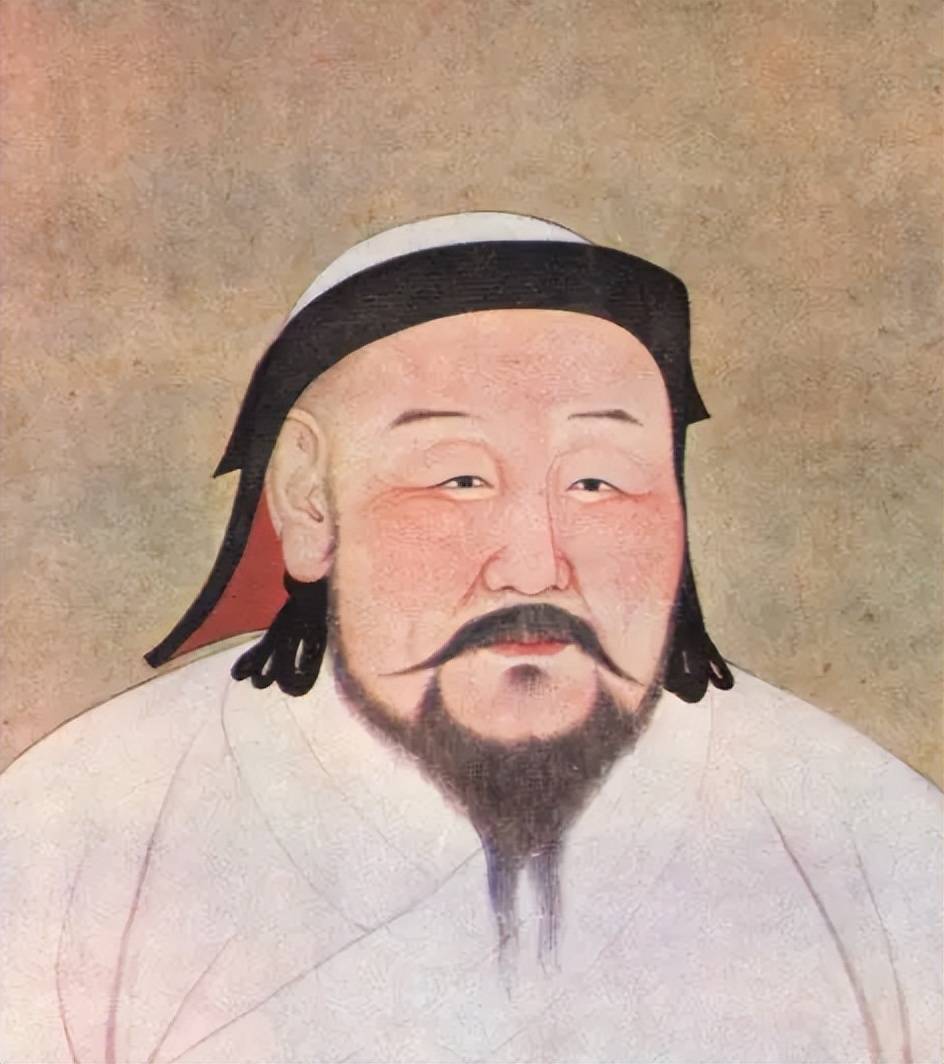

元朝的开国皇帝忽必烈,继承了祖父成吉思汗的军事才华,他不仅以勇猛的战斗力著称,更是一位具备高超政治智慧的君主。他深知只有继承和融合汉族的治国经验,才能巩固自己的统治,因此,他不仅注重学习汉人文化,还特别重视总结金国的治理经验。

然而,不是所有的元朝君主都像忽必烈那样善于融汇汉文化与自己的民族传统。忽必烈能够成功地融合两种文化,是其独特之处,也是他得以巩固政权的关键因素之一。忽必烈在建国初期推行了一系列顺应时代潮流的政策,开启了许多历史先河。

其中,最为显著的是他推行的行省制度,以及采纳刘秉忠建议的统一币制政策。更为重要的是,他推动了纸钞的发行,取代了传统的金属货币。建立元朝后,忽必烈发现前朝的货币制度混乱不堪,于是他决定彻底改革货币体系。经过深思熟虑后,他采纳了刘秉忠的建议,采用了纸钞作为新的流通货币,并明确规定只有纸钞可以流通,禁止金银的使用。这一改革至今仍然影响深远。

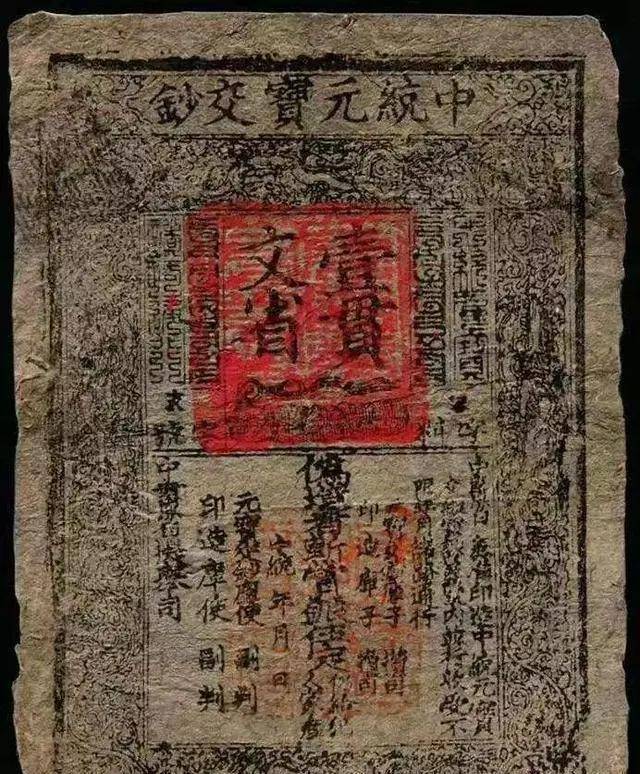

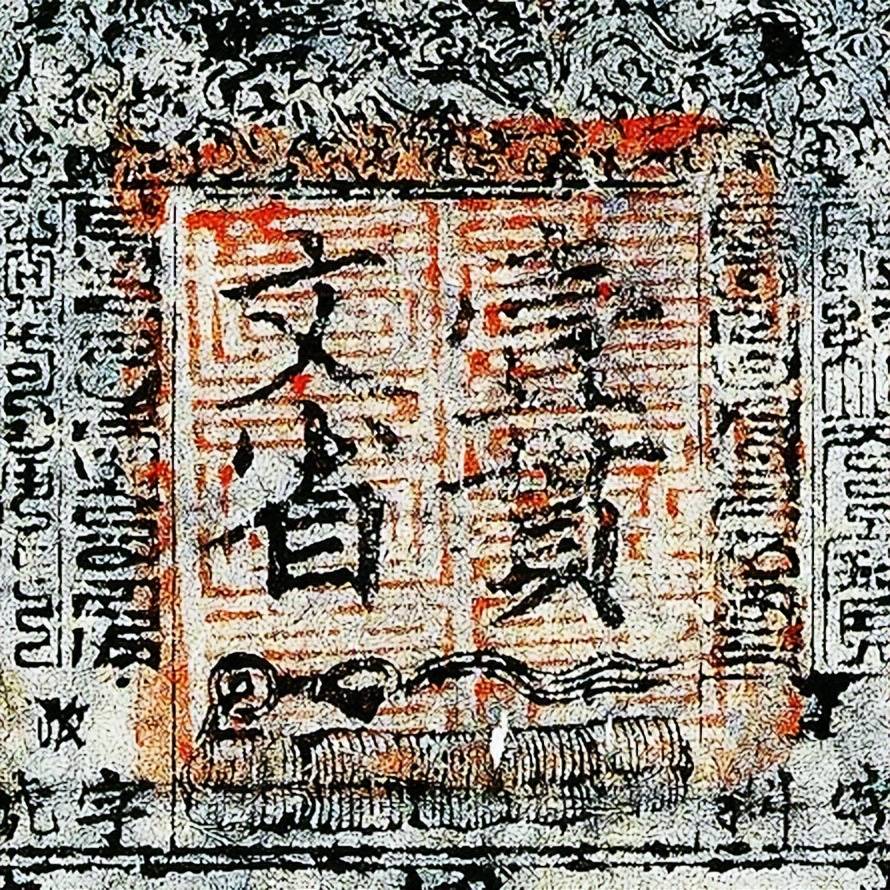

元朝初期,忽必烈发布了具有划时代意义的中统元宝交钞,标志着纸质货币的首次大规模发行。这不仅是元朝的第一种纸币,也是世界历史上首次大规模发行的纸质货币。它见证了元朝从辉煌到衰退的全过程,也见证了货币价值从稳定到贬值的波动。

中统元宝交钞以丝为计量单位,采用“两”为基准单位。不同于成吉思汗时期选用相对便宜的白银作为流通货币,忽必烈选择了更易于接受和流通的纸钞作为货币。这一选择不仅有助于减少白银的流失,同时也避免了大量贵金属外流,确保了元朝的财政收入。

由于纸钞的便捷性和广泛接受,百姓普遍没有太大反感。纸钞取代了金银的流通,成为元朝唯一合法的货币形式。而在元朝的鼎盛时期,纸钞也成为全球流通的重要货币,世界各地的商人都可以通过持有中统元宝交钞,兑换相应数量的白银。这一政策极大地促进了中外商贸交流,使元朝成为了世界经济和文化的交汇点。

然而,忽必烈发行纸钞的初衷是为了避免金银的外流,加强中央财政的稳定。在某种程度上,他的做法是加强中央集权的一种手段。元朝的财政与货币政策的失败,也正是由这种过度依赖纸币的方式所导致的。

根据统计,从中统元年到至元十二年,元朝共发行了1697273锭纸钞,平均每人拥有2884.9文,发行数量的稳定和流通良好标志着元朝财政和货币体系初步建立了较为完善的制度。然而,到了至元十三年到至元二十三年,元朝由于不断扩张疆域和镇压阶级斗争,导致财政亏空严重,纸钞发行量急剧增加。在此期间,元朝共发行了12618278锭纸钞,人均发行量达到了5290.9文,而物价却暴涨了近十倍,经济形势逐渐崩溃。

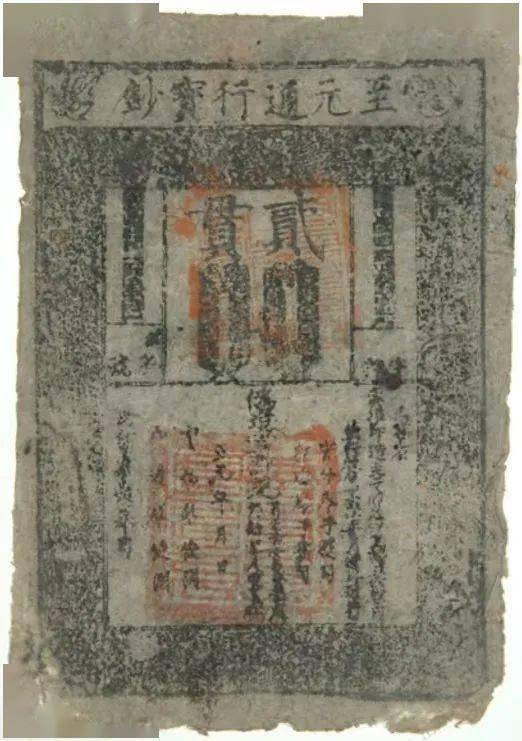

为了挽回财政亏空,元朝统治者又发行了至元钞,但这一措施不仅没有缓解经济危机,反而加剧了通货膨胀的严重性。政府频繁发行纸钞,导致货币失去价值,百姓的生活变得困苦不堪。至元二十五年到至大二年之间,朝廷共发行了84628230锭纸钞,物价飞涨,百姓的生活越来越艰难。郑介夫评价道:“金物价目贵,钞价日贱,往年物值中统一钱者,今值中统一贯。”这一评价生动地反映了元朝通货膨胀的严重程度。

由于纸钞的过度发行,元朝的财政开始走向崩溃。到元朝后期,甚至中书省报告说,财政库中的纸钞已经几乎用尽,急需使用白银来补充。在这种情况下,元朝不得不再次发行至大钞,但这只会加剧社会的不安与矛盾。到了元顺帝时,纸钞已陷入极度贬值的困境,百姓愈发无法忍受经济的困苦,开始产生强烈的不满。

最终,元朝的财政制度彻底崩溃,纸钞枯竭,严重的通货膨胀和经济危机成为了其灭亡的导火索。元朝的灭亡不仅仅是由于外部的自然灾害与不断的战争,也与其经济政策的失误密切相关。忽必烈所推行的纸钞政策虽然在初期曾为经济带来便利,但过度依赖纸钞、忽视金属货币的支撑,最终导致了国家财政的崩溃。

历史告诉我们,一个国家是否能够成功管理其货币政策,关键在于是否具备足够的本位金和有效的宏观调控能力。忽必烈和元朝的失败警示我们,货币政策不仅要与经济实际相适应,更需要具有灵活性和前瞻性,确保经济的稳定发展。

元朝的兴衰史是一个深刻的教训。它不仅为后人提供了有关货币政策、财政管理和宏观调控的重要经验,也让我们认识到,任何一个国家要想稳定发展,必须合理协调货币和经济之间的关系,避免纸钞贬值带来的社会不稳定与经济崩溃。

参考文献:

《货币史话》

《中国金融思想史》

《中国古近代金融史》

《元史》