刚刚,上海热到全国榜一!这波高温已连续17天,还要破纪录!危重患者增多,注意“四防”

在强盛的副热带高压牢牢控制下,

上海今天热力升级。

9时25分上海中心气象台

直接拉响高温橙色预警信号,

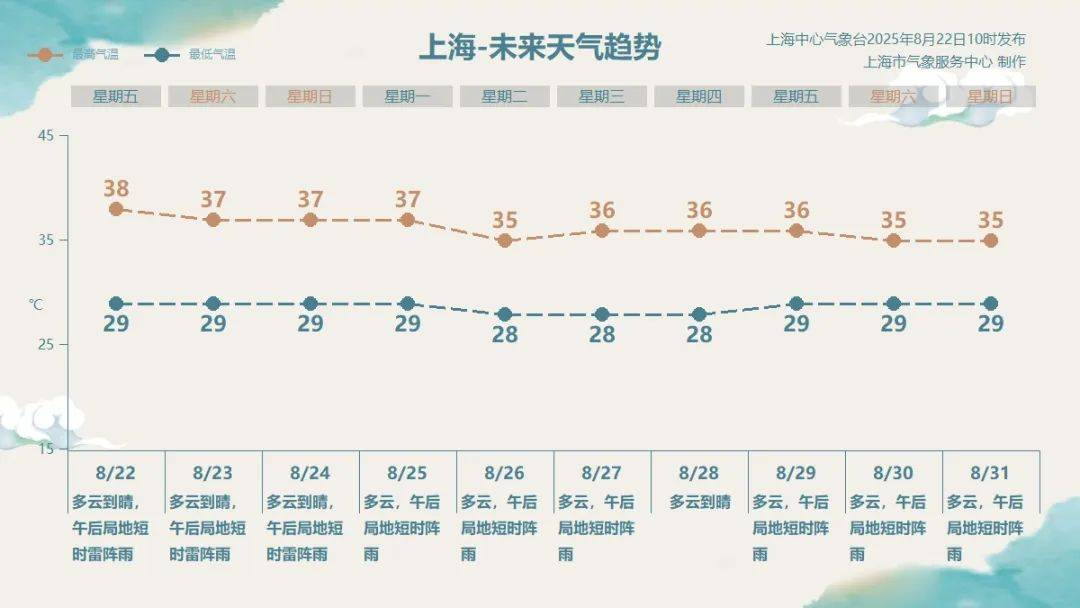

预计今天的最高气温可达38℃,

请持续做好防暑降温工作,

高温时段尽量减少外出。

今天13时,上海徐家汇国家站登顶全国气温榜第一!

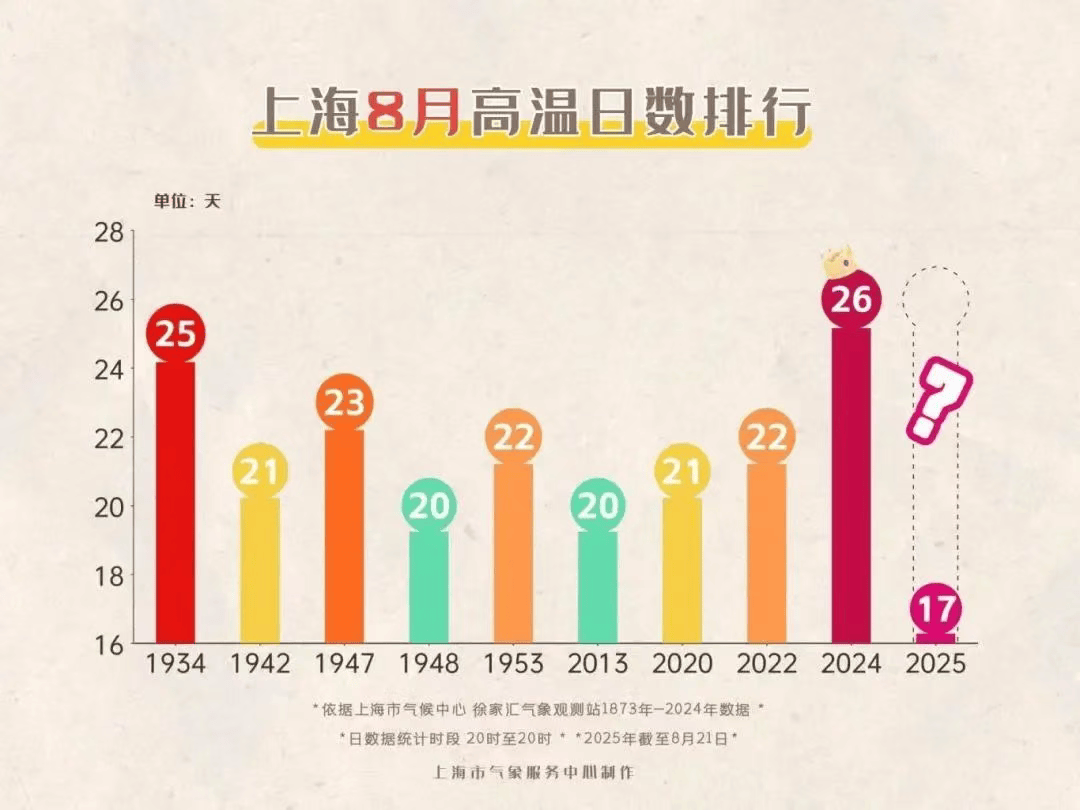

截至今天,今年夏天,上海已经出现了36个高温日。常年来看,徐家汇气象站8月份平均会出现7个左右高温日,历史最多纪录是去年的26个。今年到目前为止,8月高温日已达18个,下旬如果“大满贯”的话,就会刷新纪录。另外,这波高温自8月6日起已持续了17天。徐家汇气象站自有正式气象观测记录以来,夏季最长连续高温天数为24天(1926年7月22日-8月14日)。如果今年8月持续热到月底,那么有望打破上海夏季最长连续高温天数的纪录。

今天风力不大,偏南风3~4级,沿江沿海地区4~5级,相对湿度90%~40%,体感上也比前两天更热。气温高、能量足,今天的午后在北部、西部的局地仍会有对流发展,请及时关注最新的预警信息。

高温长长久久,难免“等风来”。目前在菲律宾以东有一个热带低压存在,今天8时其中心位于距离菲律宾马尼拉东北约250公里的洋面上,预计该低压明天移入我国南海,强度逐渐增强。虽有台风生成,但离上海实在遥远,“等风来”失败。

一直到月底,申城都处在副热带高压势力范围内,高温没有下线的趋势。如此耐力持久的高温热浪天气,在历史同期是较为少见的,请务必做好防暑降温的工作。

本周上海正式出伏

三伏天过了秋老虎正猛

从上海部分医疗机构急诊最新了解到

出伏后急诊数量并未减少

有的甚至不降反增

市民朋友防暑降温还应多加注意

尤其警惕心脑血管疾病、

急性胃肠炎与空调病

“出伏后这几天急诊科的病人

反而还更多一些”

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院急诊医学科副主任郭健告诉记者,近一周急诊接待患者数量不降反增,比三伏天时期增长了10-20%左右。

夏季急诊高峰通常从7月份持续到9月中旬,她解释,市民在三伏天更注重防暑降温,因此今年中暑患者比往年要少。而出伏后气温高居不下,人们一不注意就会患上各类与高温直接相关的疾病。

急诊科有不少年轻患者得的是“空调病”,空调设置温度过低,空调风直吹身体,室内外温差较大,屋内长时间不通风,都容易引起感冒、流涕、鼻塞、咽痛和发热。另一类夏季高发疾病是急性胃肠炎,由于人们爱喝冷饮,吃多了导致脾胃受损,再加上高温天食物容易变质,两者叠加就可能引发急性胃肠炎。

感冒发热或急性胃肠炎患者大多都是年轻人,占急诊科患者一半左右,另一半是突发心梗或脑中风的中老年人。

在仁济医院嘉定分院(嘉定区中心医院),急诊科主任吴晓告诉记者,目前每天急诊量仍有600至700人,这样的情况已经维持了近三个月。值得一提的是,近期危重患者很多,日均能达到百来人。其中不少是老年人群呼吸衰竭、心脏衰竭,送至医院后大部分能抢救回来。吴晓说,老年人盛夏尤其需要格外注意,高血压、肺功能不好的老慢支患者,到了夏天气温适应能力较差,一个不小心就会旧病复发甚至引发并发症。

现在正值一年中“凶险”的36天

注意这“四防”!

俗话说:“三伏出,暑气消”

但从出伏(8月19日)到秋分(9月23日),

这36天是下半年尤为危险的时候,

需要我们格外警惕!

出伏是由夏入秋、由热到冷、阴阳变化交替的关键时期,此时免疫力本就相对薄弱,加之“夏日无病三分虚”,此时的人体经过一整个夏天的消耗,易被疾病“攻击”。比如这段时间,很多人会出现咽喉肿痛、口干舌燥等上呼吸道感染症状,这就是燥邪“偷袭”肺部的一种表现。

同时,出伏到秋分的这36天,是一年中气温波动较大、较频繁的时候。可能中午还需要开空调降温,晚上睡觉就需要盖被子保暖了,而身体就怕“一冷一热”。其中,受影响最明显的是心脑血管,这段时间中风、心梗、脑梗发生率比较高。

1、防“秋老虎咬人”:

“秋老虎”是指出伏以后,短期回热到35℃以上的天气。时间有长有短,通常会出现连续高温和极端高温天气,此时气温高,人体水分流失大,会导致血液黏稠度增加,再加上早晚温差大,易增加脑出血、心梗等疾病发生风险。

2、防“秋燥”伤人:

秋季燥邪当令,因此秋燥最易伤肺,从而出现皮肤皲裂、口鼻干燥、口渴咽干等症状。

3、防“秋乏”扰人:

经过昼长夜短炎热的盛夏,很多人都有睡眠不足的现象,特别是老年人,此时如果不改变夏季晚睡的习惯,“秋乏”更容易出现。

4、防“秋补”胖人:

秋季很多人喜欢吃一些滋补的食物,但不是所有人都适合“贴秋膘”。比如平时摄入高脂肪、高蛋白质食物较多,以及肥胖、营养过剩,患有糖尿病、高脂血症、高血压的人群,都不宜“贴秋膘”,小心滋补过度。

“出伏”后养生记住这6点

1、吃得润一点

这个时节,饮食重点在于润,可以多吃润燥的食物,如百合、蜂蜜、梨、银耳、牛奶等;多吃维生素含量高的新鲜蔬果,如西红柿、芹菜、萝卜等。建议尽量少吃或不吃燥热、油炸、肥腻的食物,冰镇西瓜、冰激凌等也最好减少。

2、心情好一点

“出伏”之后,自然环境开始萧条、干燥,人的心情也很容易受其影响,产生烦躁、抑郁等不良情绪,要注意静心平气,尽量避免情绪大起大落。可以锻炼但运动量不宜过大,尤其对中老年人来说,可选择平缓轻松、出汗较少的运动,如打太极拳、散步、八段锦等。

3、喝水多一点

预防秋燥最好的办法就是多喝水,晚上睡觉前和早晨起床后最好都能喝一杯。此外,还可以多喝点茶,如荷叶茶、玫瑰花茶等。晚上喝蜂蜜水也是个不错的方法。

4、睡得早一点

减缓秋乏,睡眠尤其要充足,专家建议,相较夏季可以增加一小时的睡眠,或者通过午睡来增加睡眠。此外也要注意早睡早起,少熬夜。

5、通风勤一点

“出伏”后,气温逐渐下降,雨水逐渐增多,空气中的霉菌遇到适宜条件,会在媒介物上繁殖。要注意勤通风,可以选个晴朗的日子,把衣物、床单等取出挂在通风干燥的地方多晾一晾,注意保持一定间隔。

新民晚报(xmwb1929)综合上海天气发布、新闻坊、上观新闻科普先森、CCTV生活圈、央视新闻

编辑:唐梦葭

编审:周春晟