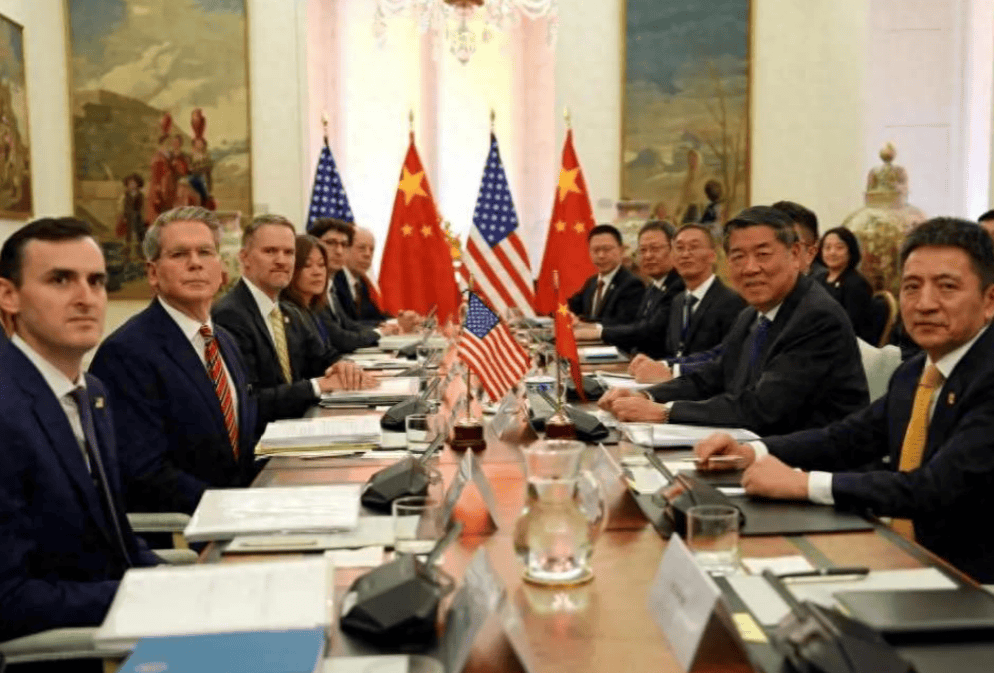

原创 中美在马德里连谈两天,会后特朗普发表长文,辩解为何要对华发难

在近日的国际舆论场上,中美两国再次成为了聚光灯下的焦点。代表团辗转于日内瓦、伦敦、斯德哥尔摩后,终于抵达西班牙马德里进行会谈,试图打破之前的僵局。然而,这场会议不仅是简单的经济往来,更是一场强权与智慧的博弈。在谈判结束后的诸多反响中,美国总统特朗普的一番感慨引人深思:“我们已经输了”。

那么,在马德里的这场谈判里,到底发生了什么?为何特朗普在此时发表长文,似乎在为美国的制造业“哀悼”?

首先,让我们聚焦这次会谈的内容。中美双方针对经贸问题进行了为期两天的深入对话,覆盖了包括美国单边关税、出口管制以及中国企业在美经营环境等多个议题。第一天下午,两国代表的讨论长达六个小时,但即便如此,双方分歧依然尖锐,矛盾如同乌云压顶,难以驱散。

在谈判开始前,美国商务部将23家中国大陆实体列入进出口管制的“实体清单”,其中13家涉及半导体和集成电路,意图显而易见,即通过施加压力为谈判铺路。然而,中方对此不甘示弱,迅速展开反击——对美国的相关措施进行反歧视调查,并对原产于美国的进口模拟芯片启动反倾销调查。这一系列动作传递出一个明确的信号:如果美国不想好好做生意,中国就有能力拒绝买单。毕竟,14亿人的市场并不容小觑。

其次,值得关注的是,在当前复杂的国际形势下,中国企业在美国的业务运行问题,也成为了会谈中的关键变量。特朗普曾威胁TikTok,如果不出售就禁用,最后期限临近,这样的威胁仿佛让谈判的气氛更加紧张。消息人士透露,美国政府似乎准备延长这一最后期限,但这是否能真正挽救面临困境的美国制造业,恐怕还有待观察。

特朗普在谈判后的长文中承认,美国在制造业上的失败,昔日“每天能造一艘大型舰船”的辉煌早已不再。如今,不仅是在数量上即便一年都难以交付一艘订单,更是在质量和竞争力上,美国的制造业已步履维艰。可见,特朗普推行关税政策的背后,是对于美国制造业衰落的深层焦虑与无奈。他似乎在试图通过关税施压,迫使外国企业在美国建厂,从而提振国内制造业,然而这却是一种极为危险的“抢夺”策略。

这种策略在短期内或许能刺激一定的经济增长,但从长远来看,却会导致更大的社会成本。关税最终会由消费者承担,而美国对进口商品的依赖程度远超其他国家对美商品的依赖。在全球化高度发展的今天,任何试图通过封闭自守的政策来保护自身利益的想法,都可能以巨大代价告终。

说到底,中美之间的博弈,是市场与政策、资源与战略的复杂交织。美国企图通过单边措施削弱中国的经济地位,然而这种方式不仅动摇了两国之间的经济互信,更使得整个国际商业环境变得愈加不确定。尽管此次会谈未能实现疲惫的“白旗”,但至少双方保持了沟通,这无疑是一个积极的信号。

然而,真正解决问题的关键在于,美方能否认清现实,放弃不合理的贸易限制。只有在平等的基础上,才能寻求到双方都能接受的解决方案。未来的中美关系,最终将取决于美国如何选择——是继续固执己见、加剧对抗,还是选择妥协与合作。

在这场围绕中美贸易的较量中,谁都不愿意看到两国正式断交,甚至走向经济冷战的深渊。若各方继续坚持强硬态度,最终受伤的只会是普通民众。因此,无论最终结果如何,我们都期待中美双方能以理性、务实的态度,找到一条共赢之路。

纵观整个谈判过程,我们不难发现,中美两国的博弈不仅仅是经济层面的冲突,更是思想、文化乃至价值观的较量。在全球化时代,没有哪个国家可以独立生存,唯有携手合作,才能应对未来可能出现的各种挑战。在这个纷繁复杂的背景下,中美之间的每一步都被放大,每一个决定都影响深远。希望在未来的日子里,两国能够更多地倾听彼此的声音,共同迎接机遇与挑战。