奇瑞IPO市值超越小鹏!“油电混合”是最大底气,高端难题待解

今年港股市场规模最大的车企 IPO 来了。

9 月 25 日,奇瑞汽车股份有限公司(简称“奇瑞”)在港交所正式挂牌上市,以 30.75 港元/股的招股价上限定价,募资规模达 91.4 亿港元,为年内港股车企 IPO 划下浓重一笔。

截至当日收盘,奇瑞股价报 31.92 港元/股,涨幅为 3.8%,市值高达1841亿港元,在港股相较于小鹏汽车略高(1648亿港元),略低于吉利汽车(1866亿港元)、理想汽车(2059亿港元)。

图源:奇瑞汽车股份有限公司

1997 年诞生的奇瑞早已攒够了资金和知名度,自 2004 年起便尝试通过多种途径上市,在这场长达 21 年光阴的 IPO 马拉松里屡败屡战,如今终于实现了上市夙愿。

“起了大早,赶了晚集”,用来形容奇瑞的 IPO 之路再贴切不过。早年间,比亚迪、吉利、长城、东风等传统自主品牌已先后登陆资本市场。后来,蔚来、小鹏、理想、零跑等新能源新势力也纷纷抢在奇瑞之前完成上市。相比之下,奇瑞的上市进程明显滞后。

从行业逻辑来看,IPO 的核心价值在于为车企提供长期资金支持,助力其在技术研发、产能扩张、全球化布局中突破瓶颈,实现业绩跃升。然而,资本市场的理性从不缺席 —— 若车企无法打造出具备核心竞争力的产品,不能赢得市场销量与用户口碑的双重认可,即便成功上市,也难以获得投资者的长期信任,最终可能陷入 “上市即巅峰” 的困境。

积累了将近三十年市场经验的奇瑞,能满足投资者的期待吗?

21 年七度冲击IPO,奇瑞屡败屡战

电车通针对奇瑞过去 21 年的 IPO 之路进行了简单盘点,算下来奇瑞共有六次的 IPO 失败经验。

2004 年,奇瑞早期缺乏造车资质,通过“挂靠”上汽集团并出让 20% 股权换取生产资质,而在上市时,奇瑞和上汽在股权分配等问题未达成一致,导致上市计划搁置;2008 年金融危机爆发,奇瑞的第二次上市计划搁置;奇瑞在 2009 年已经募资 29 亿元,并推行多品牌战略,但到了 2011 年,奇瑞汽车董事长尹同跃表示由于存在一些关联交易等问题,上市计划再搁置。

2016 年 5 月,奇瑞新能源有机会通过被海螺型材购买全部控股权的方式借壳上市,但海螺型材在两个月后又宣布终止本次重大资产重组事项;在 2019 年和 2022 年,奇瑞又分别因为混改资金问题和股权结构复杂,IPO 计划再次失败。

图源:智界汽车官方

奇瑞 IPO 多次失败,主要是受到股权结构复杂、关联交易问题等品牌历史遗留问题的长期困扰。

为了解决这一问题,奇瑞在今年 1 月份通过“股东下沉”的方式完成了混改,简化了此前复杂的股权结构,让这场持续多年的 IPO “长跑” 终于看到了终点。此外,奇瑞的财报和销量数据也在逐步向好。

根据官方财报数据,奇瑞在 2022 年、2023 年和 2024 年的经调整净利分别为 58 亿元、104.44 亿元、163.5 亿元,而且在今年第一季度的经调整净利为 46.57 亿元,比去年同期高出 7.5 亿元左右,此次上市正值公司业绩快速增长期。

在电车通看来,奇瑞能实现“利润三连涨”,并且还呈现出明显的增长态势,与新能源汽车收入的提升有直接联系。

图源:电车通摄制

数据显示,奇瑞集团在上半年累计售出 1260124 辆车,同比增长 14.5%,其中新能源汽车销量为 359380 辆,同比增长 98.6%,无论规模还是增速均位居行业前列。星途、iCAR 和智界三个品牌精准覆盖了不同新能源市场和消费群体的需求,成为新能源领域的重要部分。

根据今年第一季度的财报数据,奇瑞靠燃油车业务营收了 429.74 亿元,依然是集团的基本盘,而新能源汽车的收入已经来到 186.65 亿元,混动车和纯电动车的营收比例都有至少 10% 的同比增长,收入贡献在稳步提升。

无论是新势力和传统品牌,交付量、交付能力依然是决定车企估值的主要参考指标。有了消费者真金白银的支持,奇瑞上市后有机会获得更高的估值。

新能源高端化,是奇瑞的最大心病

在经历 2023 年与 2024 年车市的低迷后,新能源车市于 2025 年呈现出迅猛增长的态势,电车通留意到,新能源车卖得好的车企,二级市场的估值也比较高。

暂且不说比亚迪,吉利汽车的前 8 个月销量近 190 万辆,新能源占比超 50%,市值高达 1866.86 亿港元;赛力斯前 8 个月的累计销量为 292364 辆,新能源占比为 80%,市值为 2428 多亿元;长安汽车的 8 月销量为 23.30 万辆,新能源占比为 37.77%,市值高达 1197.62 亿元。

可见,港股投资者对新能源车企的前景越发看好。只不过奇瑞现在的“新能源含量”还是不够高,2024 年的累计销量为 260 万辆,新能源渗透率仅为 22.41%。

图源:智界汽车官方

顺带一提,前面提到奇瑞的新能源业务在逐步增长,但电车通要指出的是,在目前最受欢迎的新能源高端市场,奇瑞还是没有站稳脚跟。

在五个子品牌的发力下,奇瑞集团已经拥有风云 A8、风云 A9L、山海 T2、iCAR 03、智界 R7、智界 S7 等新能源产品,但这么多新能源车中,8 月份只有风云 A9L 一款车型的销量突破万辆,主打高端新能源市场的两款智界车型的 8 月销量,加起来都还没有超过 2000 辆。

归根到底,奇瑞在新能源快速增长的关键时刻选择了保守,同时智界发展初期因产能不足等问题失去了不少用户,这使得奇瑞在新能源市场竞争失去不少先发优势。

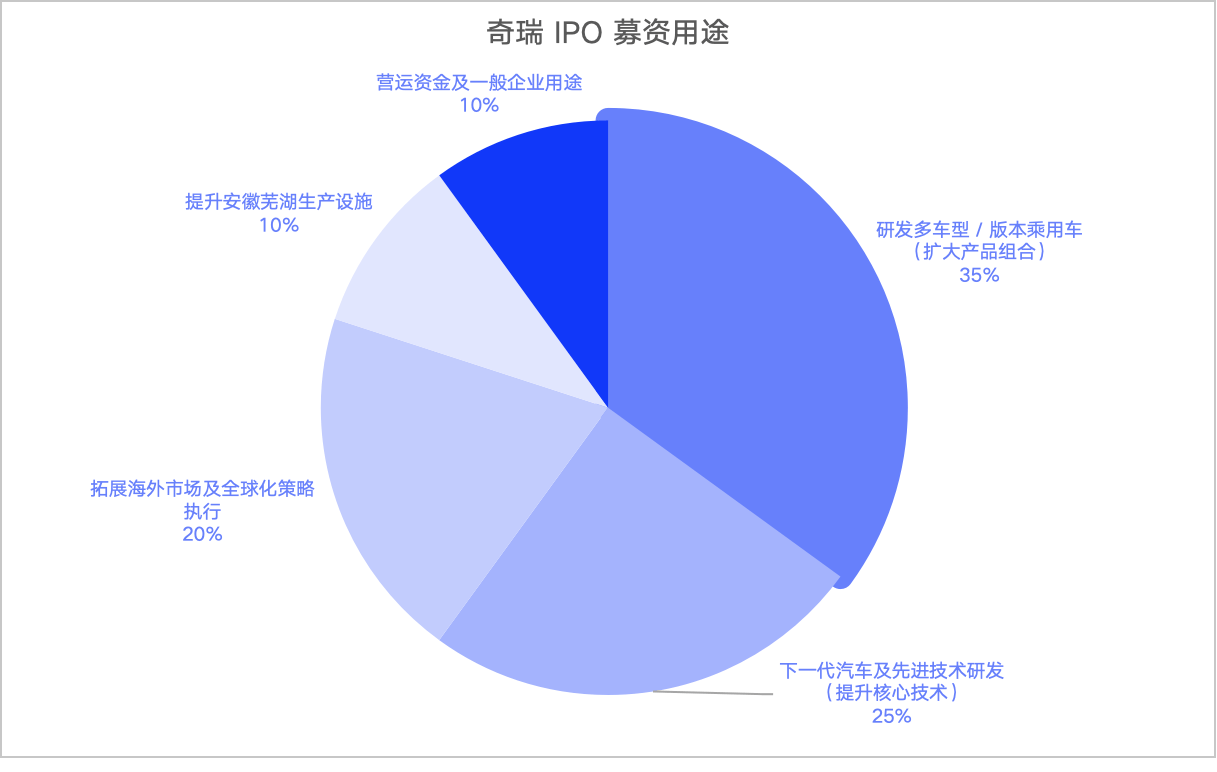

不过好在奇瑞已经选择 ALL IN 新能源市场,招股书显示,奇瑞计划将 IPO 募集的资金用于以下五个方面。

制图:电车通

显然,扩大产品矩阵、提高产品力以及保持全球化优势,依然是奇瑞下一步发展的重点,而在最重要的扩大产品矩阵方面,奇瑞已经透露了不少新车信息。

在去年的奇瑞全球创新大会上,尹同跃立下了新能源市场“保三争二”的目标,同时将在 10 月份上市的捷途纵横 G700,在开启预售后 7 小时就获得 2 万辆订单,同时智界首款 MPV 也已经在路上,势必弥补高端新能源领域的短板。

“油电混合”是奇瑞汽车最大的制胜底气?

从产品战略布局来看,奇瑞凭借燃油车与新能源 “双动力板块” 的协同支撑,其整体市场表现具备比小鹏、零跑等纯新能源品牌更稳固的基本盘 —— 燃油车业务能持续提供稳定的营收与用户基础,有效对冲新能源市场波动风险,而单一新能源品牌则更依赖市场增速与技术迭代节奏,抗风险能力相对较弱。

需要注意的是,当前新能源市场仍处于高速扩容的 “增长风口”。

一方面,纯新能源品牌可集中资源聚焦单一赛道,直接享受市场增量红利。

另一方面,那些在新能源转型中动作迅速、产品落地效率高的传统国产品牌(如比亚迪、长安等),因兼具 “传统车企的供应链与渠道优势” 和 “新能源赛道的增长潜力”,更容易获得二级市场的价值认可。

对比来看,奇瑞虽在新能源领域起步稍缓,短期内或许难以像部分新势力品牌那样实现销量与市值的 “爆发式增长”,但凭借燃油车业务的稳定托底,以及在海外市场多年积累的渠道与品牌认知度,奇瑞的 “安全边际”不会低,即便面对新能源赛道的短期调整,也能保持更稳健的经营节奏。

不过,“稳健” 不等于 “无忧”。

电车通认为,在汽车行业向新能源深度转型的浪潮中,过硬的产品力才是品牌穿越周期、持续增长的根本逻辑。奇瑞后续能否突破 “稳健但增速有限” 的现状,真正赢得市场的广泛认可,最终仍需取决于其即将推出的新车型,能否在核心竞争力上实现突破,打造出真正的“破局点”。

(封面图源:智界汽车官方)