“山寨集团”盯上多家成都老牌餐饮,抢注501个商标 山寨起家食品巨头 山寨企业收购正规企业

作者 |餐饮老板内参内参君

根据后续报道,相关部门已经介入调查。9月9日,原本挂着“永乐饭店”招牌的那家店,如今已经悄然更换门头,恢复为原本的“山村来客·地道川菜”。

成都老字号

遭遇批量山寨

如今的餐饮山寨现象,已经嚣张到让人难以想象。

近日,红星新闻曝光了一起成都的“山寨风波”,让内参君看得瞠目结舌。

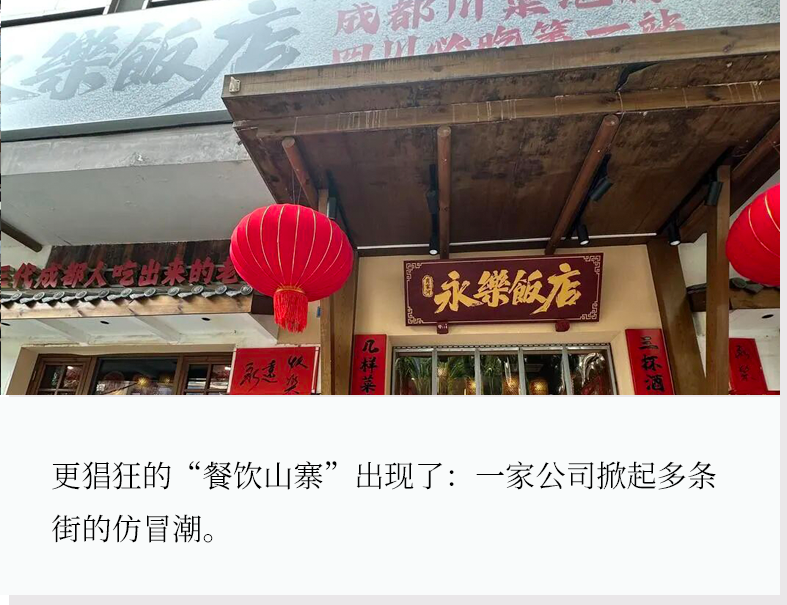

事情发生在成都的春熙路,街上突然多了几家看似“眼熟”的餐饮老店:有“永乐饭店”,有“鲜知味钵钵鸡”,一些招牌上还打上“十年老店”。

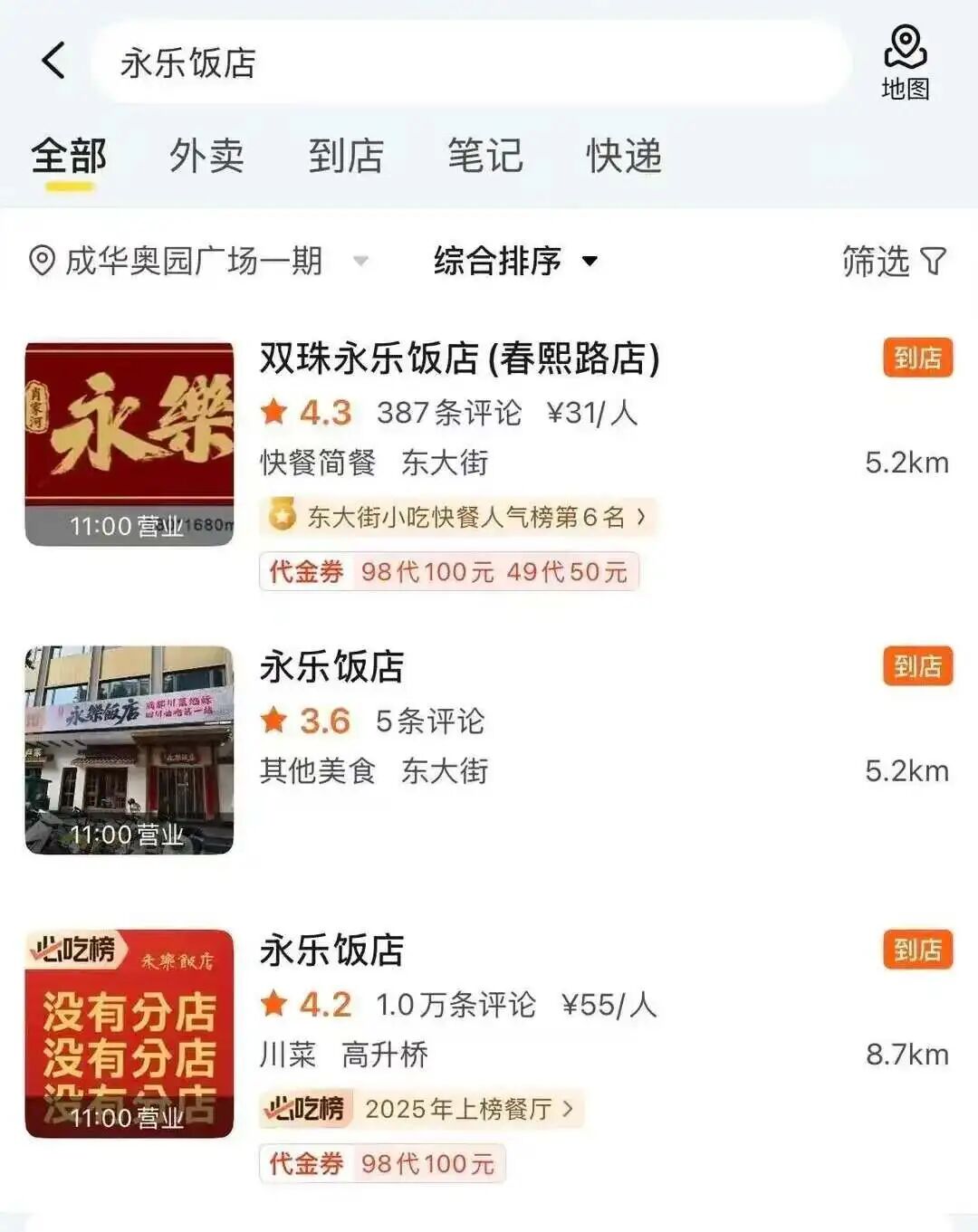

可一打听才知道,这些店才开业一个多月,却在导航软件和外卖平台上摇身一变,不仅标注着“总店”“分店”,甚至还冒充“官方门店”。

◎真正的永乐饭店被逼换上“没有分店”的图片

走进店里,更是让人真假难辨。仿冒店铺的装修几乎复制了正牌老店的风格:旧报纸糊墙、灯箱门头、大字招牌,连宣传照里的模特都是同一张脸,只不过菜品换了一换。

不少外地游客因此误以为找到了成都地道老字号,实际上却进了山寨店。

据悉,背后是一家名为“四川麦田鸭食品有限公司”的企业,注册了肖家河永乐”的商标,并借机开店。

类似的情况并不少见,在其他地方,“钢一区伍妹烤鸭”“乐山鲜知味钵钵鸡”“朱三甜皮鸭”“卢家冒菜馆”等成都老字号品牌,都曾遭遇被抢注商标,背后主要是上海翔澜投资管理有限公司。

更令人吃惊的是,无论是“麦田鸭公司”,还是“上海翔澜”等都隶属于同一个“大本营”——“四川无名餐饮管理有限公司”。

此次“山寨潮”

竟出自一家集团手笔

这一集团的操作方式堪称“流水线式山寨”:

第一步,批量囤商标。据统计,几年间,这些公司一共申请了至少501个商标。其中上海翔澜一家公司就拥有221个商标,单单围绕“伍妹烤鸭”和“朱三甜皮鸭”的各种商标,就有30余个。

第二部,择机开店。部分商标并不立刻投入使用,而是先囤积下来,等待合适时机。真正落地的商标,则会迅速开店,用以吸引流量、制造声势。

而且,他们的触角不仅限于成都,四川其他地区的老字号品牌也在被系统性“收割”。

一些商户透露,对方在注册前会先找创始人谈“合作”,承诺股份分红;若遭拒绝,就直接抢注擦边商标、另起炉灶,让真正的老店陷入被动。

正如这家店的老板解释,事情起因是生意不景气,有人向他发出合作,改善经营。对方以“无名集团”的商标出资,而他门店出资。结果店面没怎么变动,只是换了块牌子、做了点装饰,就被包装成了“十年老店”。

相比此前的餐饮山寨,这一次的案例堪称“全面升级”:

规模空前:背后是集团化运作,批量注册商标、批量开店,甚至囤积上百个“擦边商标”,形成流水线式的山寨产业链。

瞄准老字号:不同于过去山寨更多集中在新兴网红餐饮,这一波直接冲着几十年历史的老字号下手,也是看准了他们商标意识较为薄弱。

这波山寨不只是一次简单的仿冒,而是对城市餐饮生态、消费者信任和老字号口碑的一次集体透支。

餐饮山寨与维权之争

在今年持续升温

在餐饮行业,山寨现象并非新鲜事。

从前几年开始,各类细分赛道里,常能看到“借势蹭流量”的影子:比如烘焙和茶饮赛道中,the Roll’ING、LINLEE(林里)手打柠檬茶逐渐打开市场,却很快冒出一批名字、包装极为相似的“同类”;火锅赛道里,山野火锅则是在近几年山寨之风最为严重的细分领域。

过去,这类山寨行为往往是个别商家“蹭热度”。然而如今,情况却变得更为复杂:它们已经进入集团化、规模化复制阶段,批量注册商标、批量开店。

对毫无戒心的创业者来说,不仅可能被山寨品牌割韭菜,甚至还会被反过来“挟商标维权”,可谓防不胜防。

老字号要筑牢商标防线:一是提前布局商标注册,避免被抢注;二是持续监控商标公告,快速维权。

事实上,餐饮行业围绕“山寨”与“维权”的博弈正不断升温。前段时间,“阿嬷手作”打赢了与“邓氏阿嬷手作”的官司,“蜜雪冰城”也成功起诉了“蜜念雪”。这说明品牌正在加大维权力度,但背后反映的,是山寨现象的愈演愈烈。

从短期来看,山寨品牌凭借低成本复制、快速招商,往往能在赛道红利期迅速扩张,获得一波流量红利。但从长远来看,这种过度依赖模仿与快招的模式,缺乏真正的品牌内核与持续创新能力,很难支撑长期发展。

现在的餐饮环境本就充满挑战,连正牌品牌都在“内卷”与淘汰赛中苦苦求生。山寨品牌靠“擦边球”吸引一时的关注,但未来,它们是否能长久生存,恐怕更值得打上一个大大的问号。