AI搜索,百度想明白了吗? ai鎼滅储鏄畼鏂瑰洖绛斿悧 ai鎼滅储涓夋槦

文|晓锋

来源|博望财经

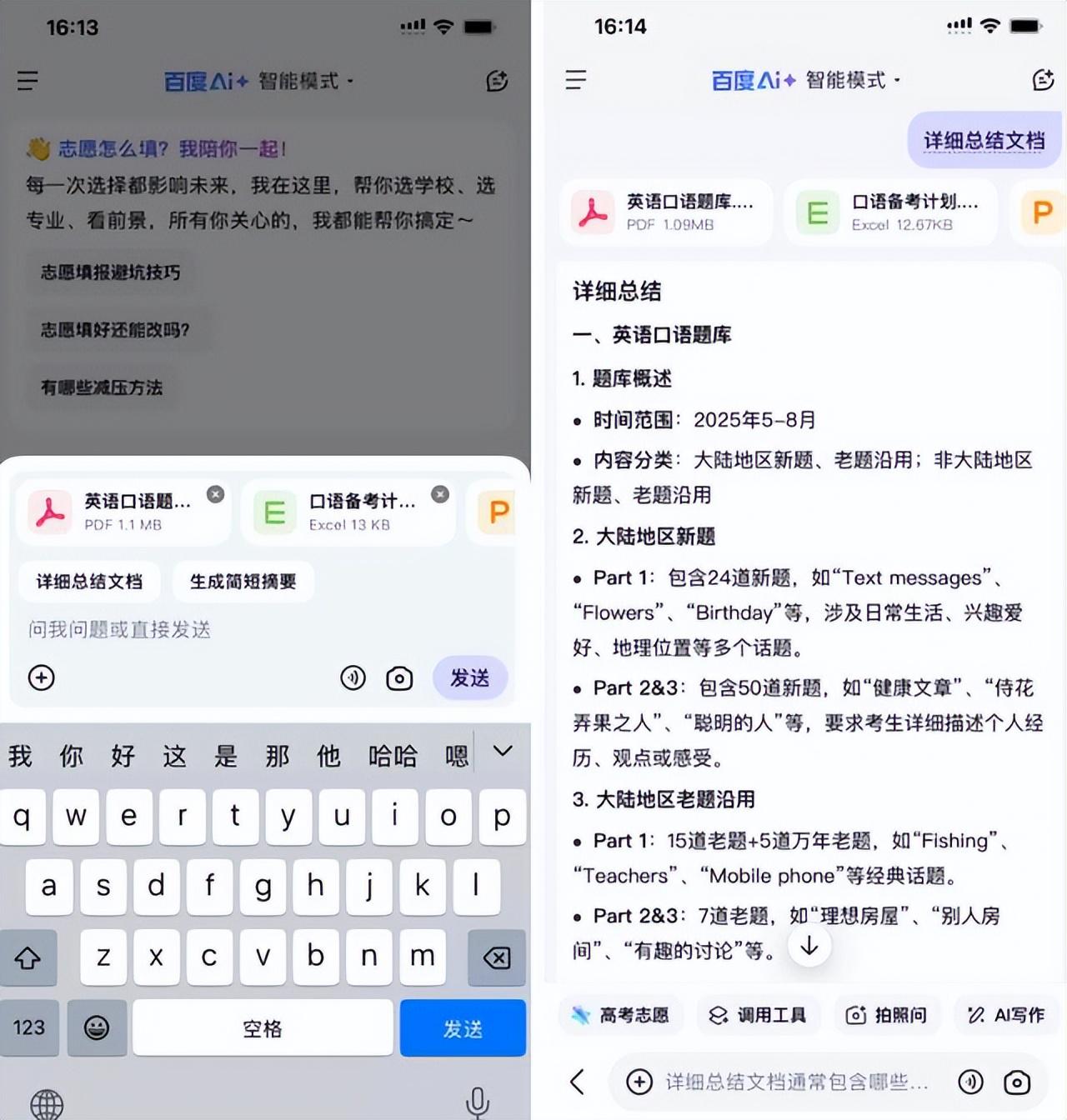

9月22日,百度搜索正式推出AI伴学模式。学生家长在移动端切换该模式后,就能使用AI精准练、AI口语等功能,让手机变“学习机”。

看上去,搜索早已变了模样。曾是PC时代百度核心粮仓的搜索,在通用人工智能时代,转为AI的搜索商业化却仍还没有一条成熟的路径。

但百度仍决定在此赛道硬核到底,这与百度在AI领域的决心密不可分。

早在2023年,李彦宏就提出:“大模型时代,百度要做第一个把全部产品重做一遍的公司,不是整合,不是接入,是重做和重构。”

分赛道看,百度的大模型、芯片、自动驾驶、智能云等业务持续朝着AI商业化应用进行一系列技术突破和场景落地,日渐成为百度增长的新引擎。根据第二季度财报,百度的智能云和其他AI新业务收入首次突破100亿元人民币,同比增长34%。

不过作为基本盘,百度的搜索业务尚处于承压状态,最新财报显示,百度第二季度总营收达327亿元,同比下降4%,其中百度最主要收入来源的网络营销营收为162亿元,同比下滑15%,这与上述云以及其他新业务形成了鲜明反差。

如何将AI与搜索的融合转化为前景更加明朗的商业化机会,将考验着百度的运营定力。

01

AI+搜索还在摸着石头过河

客观地讲,AI搜索还处于讲故事阶段,于百度而言也是如此。

即便与传统搜索的核心差异相比,基于AI功能的搜索已经从“信息聚合”向“答案生成”的逻辑转变,换句话说,用户不需在海量结果中筛选信息,而是可以依托大模型直接输出整合后的精准答案,大幅缩短用户获取信息的路径,但AI搜索以链接跳转为核心。

这种窘境让行业陷入了商业化的探索迷雾,从实践来看,头部企业已在AI搜索的广告模式上做出初步尝试,却是成效与挑战并存。

谷歌在2024年第一季度财报中披露,其AI搜索功能“Search Generative Experience(SGE)”已覆盖超10亿月活用户,搭载的“赞助信息卡片”广告形式使部分垂直领域的广告点击率提升了20%~30%,例如旅游行业用户在搜索“东京七日游攻略”时,AI生成的攻略内容下方会直接展示航空公司或酒店的赞助卡片,用户点击转化率较传统文本广告提高25%。

国内方面,在广告业务上,快手通过AI大模型优化推荐模型预估能力,使得素材投放及转化效率有了很好的提升,推动全自动投放解决方案和全站推的广告消耗目前超过50%,全年基于AIGC的广告素材消耗已经超过3000万/日,占广告收入的比重超过13.4%。

不过这些探索仍未形成可大规模化复制的成熟路径,核心挑战集中在两个方面。

一方面,AI与搜索的融合使得企业面临用户体验与商业化的平衡难题。微软必应在2023年底曾因在AI搜索结果中过度植入广告(部分关键词搜索结果中广告占比达40%),导致用户投诉量环比激增35%,最终不得不缩减广告密度,广告收入随之下降12%。

另外,技术成本与盈利效率的矛盾同样值得关注,AI搜索的单次查询成本是传统搜索的8-10倍,主要源于大模型推理的算力消耗,而目前AI搜索带来的广告溢价仅能覆盖30%~40%的额外成本,短期难以实现盈利平衡。

回溯互联网发展历程,从PC搜索到移动搜索的转型用了近10年时间才完成商业模式的成熟落地,而AI搜索作为更底层的技术变革,其商业化周期必然更长。

当前行业的探索本质上是“技术先行,商业滞后”的阶段性表现,企业虽找到了部分场景的破局点,但尚未打通“用户价值-商业价值-技术成本”的闭环,AI+搜索仍处于需要持续试错的“摸着石头过河”阶段。

02

百度重构搜索,新动作也有新挑战

面对AI搜索的变革浪潮,百度选择以“技术重构+场景深耕”为核心策略,通过大模型迭代、产品功能升级与生态合作,逐步搭建起差异化的AI搜索体系,试图在行业探索期抢占先机。

在技术底层,百度以“文心一言”大模型为核心,持续夯实AI搜索的技术壁垒。

2024年5月,百度发布文心一言4.0版本,客观地讲,其在“搜索场景适配性”上实现关键突破。此外,知识更新速度提升至实时同步,传统大模型存在的“知识截止日期”问题得到缓解,例如用户搜索“2024年NBA总决赛结果”时,AI可直接调用实时数据接口输出最新赛况。

另外,考虑到多模态理解能力较强,融合AI能力后,在支持文本、图片、语音混合查询上的效率会更高,当用户上传一张“不明植物”的照片并提问“这是什么植物,如何养护”时,文心一言4.0的识别准确率达92%,养护建议的专业度评分超越行业平均水平15个百分点(根据第三方测评机构IDC数据)。

同时,百度自研的“昆仑芯2.0”芯片为AI搜索提供算力支撑,使大模型推理速度提升3倍,单次查询成本较2023年下降40%,有效缓解了技术成本压力。

横向对比行业,百度的优势在于“技术积累+搜索流量基础”的双重叠加。作为国内最早布局大模型的企业,百度在AI技术上的沉淀已形成3~5年的领先期(据Gartner 2024年AI技术成熟度报告)。

同时,百度搜索仍保持着国内第一的市场份额(2024年Q2市场份额达63.2%,数据来源:易观分析),庞大的用户基数为AI搜索的迭代提供了充足的数据支撑。

理论上,这种“技术+流量”的组合,使百度在AI搜索的重构过程中,能够更快地完成从功能研发到用户验证的闭环,在行业尚未明确方向的阶段,构筑起差异化的竞争壁垒。

但万事有利也有弊,百度的挑战同样在于AI。

随着AI技术的进步,内容与广告的同质化日渐突出,相较之下,抖音之所以能吸引更多广告客户,在于其拥有强大的闭环能力,而百度竞价在AI时代之前当下是走营收下滑的路。

另外,据《南方周末》的报道,初爆发的DeepSeek以及此后涌现的一系列AI应用,一些代理商的百度广告客户流量“掉了七成多”,而这并非个例。

2025年第一季度,百度在线营销收入同比下滑6%,二季度跌幅进一步扩大至15%。

业绩变动的核心逻辑是,用户们可以直接依托于大模型进行内容搜索和信息获取。他们也不再将搜索视为唯一信息入口,海量需求流向抖音、小红书等内容平台;同时,百度还要面对包括阿里夸克、秘塔、360纳米搜索等AI搜索新势力玩家的挑战。

百度自然也想直面上述变化带来的后果,进而在搜索上进行了改版,融合了更多百度自家的AI技术。不过,百度副总裁、百度搜索总经理赵世奇亦在宣布改版时表示,广告肯定不会是原来的商业模式,但新模式仍在探索。

于是,所有现象指向一个事实,“AI搜索现在可能还处于商业化的早期阶段。”

03

AI搜索是一场马拉松

的确,AI搜索的核心竞争力,不在于短期的功能迭代或流量增长,而在于“长期技术投入的耐力”与“商业生态构建的能力”。

一方面,AI搜索在技术沉淀上自然需要持续更新,是一场马拉松,考验企业能否在技术研发、用户价值、商业闭环三个维度持续深耕,而非追求短期的市场热度。

从技术维度来看,AI搜索的长期竞争焦点集中在“大模型的进化能力”与“算力成本的控制能力”。大模型的进化不仅是参数规模的提升,更在于“理解准确性”“知识时效性”“多模态融合”的持续优化。

例如,未来百度的AI搜索需实现“跨语言实时翻译+本地信息精准匹配”,如用户用中文搜索“纽约曼哈顿最好的咖啡店”,AI需实时抓取纽约本地点评数据,结合用户偏好生成答案,这需要大模型在语义理解、数据接口整合、实时计算上形成协同能力。

面向未来以及可持续发展,商业闭环可能更重要,AI搜索需要突破“广告依赖”的传统模式,构建“多元化收入结构”。而当前行业的商业化探索仍以广告为主,但长期来看,“增值服务+API开放+行业解决方案”将成为重要方向。

目前,百度已开始尝试多元化变现:一是“AI搜索增值服务”,推出付费版AI搜索,提供更精准的答案、无广告体验、专属客服等服务。同时提出“行业解决方案”,针对金融、医疗等行业推出AI搜索定制服务,例如为银行提供“智能客服+搜索”一体化解决方案。

回过头来看,AI搜索一定不再是像过去简单地将广告推送到用户的搜索结果之中,而可能是通过数据分析,找出用户可能感兴趣的产品或服务,以更加自然的方式呈现给他们,但这仍考验着广告与用户体验的平衡,也考验百度的商业化能力。