自然堂启动港股IPO,国货「老大哥」搬来了国际救兵 自然堂ipo最新进展 自然堂国货崛起

文 /美科

一句“你本来就很美”,陪伴国人走过二十余载,也成就了国货美妆品牌自然堂的黄金时代。如今,这位昔日的市场“拓荒者”正式叩响港股大门,开启资本新征程。9月29日,自然堂全球控股有限公司向港交所递交上市申请,华泰国际与瑞银集团担任联席保荐人。

从2001年依托CS渠道(化妆品专门店渠道)起步,到如今跻身中国美妆零售品牌十强。可以说,一部自然堂发家史,就是半部国产美妆崛起史。千禧年后,自然堂(2001年)、上美股份(2002年)与珀莱雅(2003年)相继登场,并称“老牌三强”,占领了一代人的化妆台。

按论资排辈,自然堂可称“大哥”,其资本化进程虽略显滞后,但后发之势不容小觑。提交招股书前,自然堂接受了来自欧莱雅与加华资本共计超7亿元投资,投后估值突破71亿元。此番IPO,既是为补上资本市场“迟到”的一课,更是一场与“国货一哥”珀莱雅正面交锋的序曲。

01 渠道为王:一部草莽时代的拓荒史

自然堂的发家,始于对中国化妆品市场渠道空白的精准洞察与果敢押注。

2001年,东北人郑春颖带着他的美容院(伽蓝集团)南下上海,创办了自然堂、美素等品牌。初创时期,这位成长于辽宁辽阳的东北大哥,将眼光又聚焦到了广袤的下沉市场。彼时,二三线城乡市场的年轻人开始流行去“化妆品专营店”(CS渠道)买日化商品,一些价格合理、包装好看的护肤品就成了柜上的紧俏货。

产自上海的自然堂就是“紧俏货”之一。据化妆品报早年报道,一位第一批自然堂代理商称,该品牌价格合适、包装好,是他最初选择自然堂的理由,“在当时的乡镇和县城市场,化妆品品牌不多,性价比高的产品更少,但消费者有需求,自然堂恰好弥补了这一空缺。”

为了提高周转效率,自然堂与地方经销商开展了“订货会”模式,没想到,这一模式大获成功。仅用两年,自然堂便跃升为CS渠道第一品牌,不仅自身快速崛起,更引领了整个化妆品行业在CS渠道的蓬勃发展。

但自然堂并未止步于CS渠道红利。2005年,在欧莱雅、宝洁等欧美巨头在国内一线专柜大行其道时,韩流来势汹汹,爱茉莉太平洋和LG公司顺势进入国人视野,兰芝、梦妆等品牌备受追捧。同年,LVHM旗下的丝芙兰在上海淮海路开设了第一家品牌集合店。在品牌建设上,郑春颖也开始思考自然堂的下一个五年。

2006年,郑春颖带领自然堂进军当时由国际品牌主导的商超渠道,并大规模投放卫视广告。这意味着,自然堂不仅要直接与巴黎欧莱雅等巨头正面竞争,还要与炙手可热的韩妆分蛋糕。但其后发展证明,此举极具前瞻性。截至2010年,自然堂完成了“五年计划”,入驻2600多家商超专柜,奠定了“国货标杆”的地位。

尽管线下渠道根基深厚,自然堂在应对电商浪潮时,却选择了一条与同业不同的渐进式路径。当珀莱雅等品牌全力冲刺线上时,自然堂着力构建线上线下融合的数字化零售体系,形成了如今DTC与BRC双轮驱动的业务模式。

这一稳健风格也体现在其资本化节奏上。在同行纷纷上市后,自然堂才于今年IPO前完成了唯一一轮融资,引入欧莱雅和加华资本。

据加华资本透露,其投资逻辑正是看重自然堂“耕耘消费者终身价值”的战略与扎实的研发能力。入股后,加华团队将提升企业经营效率作为核心目标,协助公司构建了以ROE为核心的全面预算管理体系,并深度参与其每月经营分析会,从战略规划到DTC渠道的精细化运营,进行全方位赋能。

《节点美妆》认为,从早期的渠道王者,到如今在资本助力下开启效率驱动的精细化运营,自然堂的发展路径体现了其稳健甚至略显保守的风格。然而,这种“慢”或许正是为了筑牢根基。在线上营收占比68.8%的当下,它依然保留了超过三成的线下基本盘,以及覆盖超6万个零售终端的网络,这构成了其区别于纯线上品牌的独特资产与护城河。

资本的入驻,也意味着自然堂从依靠渠道红利的外延式增长,正式迈入依托数字化与精细化管理的内涵式增长新阶段。这位曾经的“渠道之王”,正试图在资本的助力下,书写一个关于“后发先至”的故事。

02 新格局下的突围点:单一品牌的盈利挑战

不过,在当前国货化妆品市场高光齐聚的同时,行业也进入了最激烈的洗牌阶段。《节点美妆》认为,自然堂虽手握庞大的渠道网络,但其财务表现揭示了稳健增长之下的隐忧,尤其是在盈利能力和增长韧性上正面临严峻挑战。

招股书显示,自然堂近三年营收保持稳健增长:2022年至2024年,营业收入分别为42.92亿元、44.42亿元和46.01亿元;2025上半年进一步提升至24.48亿元,同比增幅为6.4%。这一增速放眼于国货美妆十强阵营中,仍具想象空间,但若与头部“三强”相比,则稍显逊色。

盈利能力的对比更为直观。尽管自然堂的毛利率从2022年的66.5%稳步提升至2025上半年的70.1%,处于行业中上水平,但其利润表现波动较大。2022至2024年,净利润分别为1.39亿元、3.02亿元和1.90亿元;2025上半年净利润率回升至7.8%,但仍显著低于珀莱雅(14%)、上美股份(11.7%)和巨子生物(35.8%)等直接竞争对手。

据2025上半年行业数据,中国美妆十强企业总营收达294.71亿元,同比增长8.48%。其中,珀莱雅以53.62亿元居首,上美股份以41.08亿元紧随其后,自然堂则以24.48亿元位列第七,介于水羊股份与贝泰妮之间。值得注意的是,上美股份凭借韩束在抖音等新兴渠道的突破,实现17.29%的同比增长;毛戈平更是以31.28%的增速成为“增长王”。反观自然堂,2022–2024年复合增长率仅为3.5%,低于行业平均水平。

这些财务数字,直观地映射出自然堂在激烈市场竞争中的短板,其核心问题之一在于品牌结构单一。公司旗下虽拥有“自然堂”“美素”“春夏”等品牌,但2022至2025上半年间,核心品牌“自然堂”的收入贡献始终超过94%。

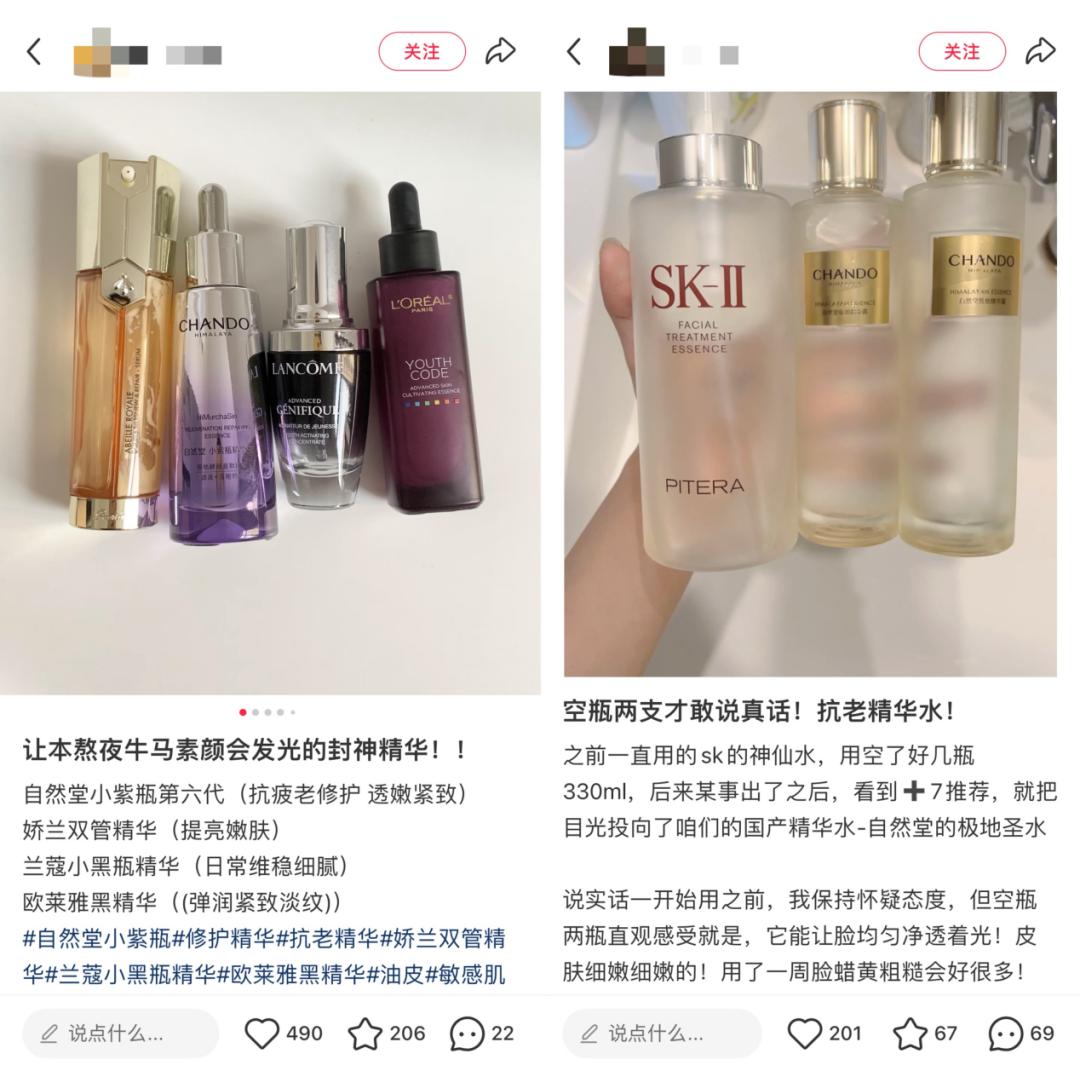

用户反馈显示,自然堂在巩固经典系列的同时,其打造的“极致单品”策略已初见成效,成功在消费者心智中占据特定细分市场。其中,备受瞩目的“极地圣水”精华,因蕴含来自喜马拉雅的极地酵母成分,其修护与抗老功效被头部主播李佳琦在直播间盛赞为“中国神仙水”,一度创下上线即售罄的记录,成为品牌高端化的标志性产品。

而主打熬夜修护的“小紫瓶”精华,则因其亲民的价格与显著的褪黄、提亮效果,在小红书、抖音等平台被广大年轻上班族和学生党称为“熬夜牛马的本命精华”和“性价比天花板”,相关用户自发分享笔记已超过十万篇,构成了强大的口碑资产。

2024年1月,伽蓝集团官宣正式更名为“上海自然堂集团有限公司”。此番官宣,既肯定了自然堂对于整个公司的贡献,也在一定程度上反应了自然堂依靠单品牌驱动的事实。

《节点美妆》认为,在珀莱雅、上美股份等通过多品牌矩阵抵御风险、捕捉不同消费客群的行业趋势下,自然堂虽然打出了多款爆品,但仍然仅有一个品牌占据主导市场,靠“单核”品牌驱动一整个集团运营,无疑增加了其增长的不确定性。

另一重挑战则源于“重营销、轻研发”的投入失衡。2022至2024年,自然堂销售及营销开支占收入比例高达57.0%、54.2%和59.0%,而研发开支占比则从2.8%降至2.0%。三年累计3.48亿元的研发投入,尚不及2024年单一年度营销支出的13%。尽管在招股书中多次强调“科技美妆”定位,但实际投入与战略雄心之间,存在一道有待填补的沟壑。

03 未来布局:资本加持下的想象空间与突破

面对上述挑战,此次IPO及战略投资者的引入,为自然堂提供了关键的破局契机。在招股书中,公司明确表示募资将用于强化DTC能力、拓展品牌组合、加大研发投入及开拓海外市场。而IPO前引入欧莱雅作为产业投资方,更是被市场视为一步关键的“活棋”。

《节点美妆》认为,欧莱雅的入股并非简单的财务投资,其战略协同效应或将从三个维度为自然堂赋能:

首先,是研发实力与产品竞争力的直接补强。欧莱雅作为全球研发投入最高的美妆巨头,其科学基础研究、活性成分开发与皮肤科学领域的积累,能帮助自然堂快速提升产品科技含量,夯实其“科技美妆”的定位,这或将是改变其“重营销”现状最有效的路径。

其次,是出海战略与国际化运营的经验赋能。自然堂的海外扩张仍处于早期阶段,而欧莱雅成熟的全球供应链、渠道网络与本地化运营经验,能为自然堂提供一张宝贵的“出海导航图”,助其绕过诸多弯路,加速全球化布局。

最后,是丰富品牌矩阵与构建第二增长曲线的潜在可能。随着双方合作的深入,不排除未来通过技术授权、共同孵化新品牌甚至潜在并购等方式,帮助自然堂打破单一品牌依赖的局面,构建更具韧性和成长性的品牌生态。

作为郑春颖家族控股的企业,自然堂能否借助资本与战略投资者的双重加持,在竞争日益激烈的美妆市场中重塑竞争力,仍需时间检验。欧莱雅的入股无疑为其注入了研发国际化与品牌升级的广阔想象。

然而,从想象到现实,这位“老大哥”若想真正撼动市场格局,仍需在品牌多元化、盈利能力和研发投入等短板上做出硬核投入,交出实质性的突破答卷。资本市场对其的考验,才刚刚开始。

*题图由AI生成