进博观察|手术不开口子?“黑科技”改变了看病这件事 进博观察 进博观察最新信息

中国商报(记者 马嘉 文/图)在医疗器械展区,一台名为“达芬奇”的手术机器人被围得水泄不通。它正在演示如何通过患者的支气管,精准找到肺部深处的病灶并进行治疗。这台拥有4只“机械手”的机器人,通过打4个小孔就能完成一台复杂手术,每个孔只有0.8厘米,几乎和一支铅笔的直径差不多。

在第八届中国国际进口博览会的医疗器械及医药保健展区,中国商报记者看到,全球医疗巨头们正在编织一张更为复杂的科技网络,将人工智能、机器人、混合现实和基因编辑汇聚成一场改变医疗本质的变革。

治病工具更多了 患者少受罪了

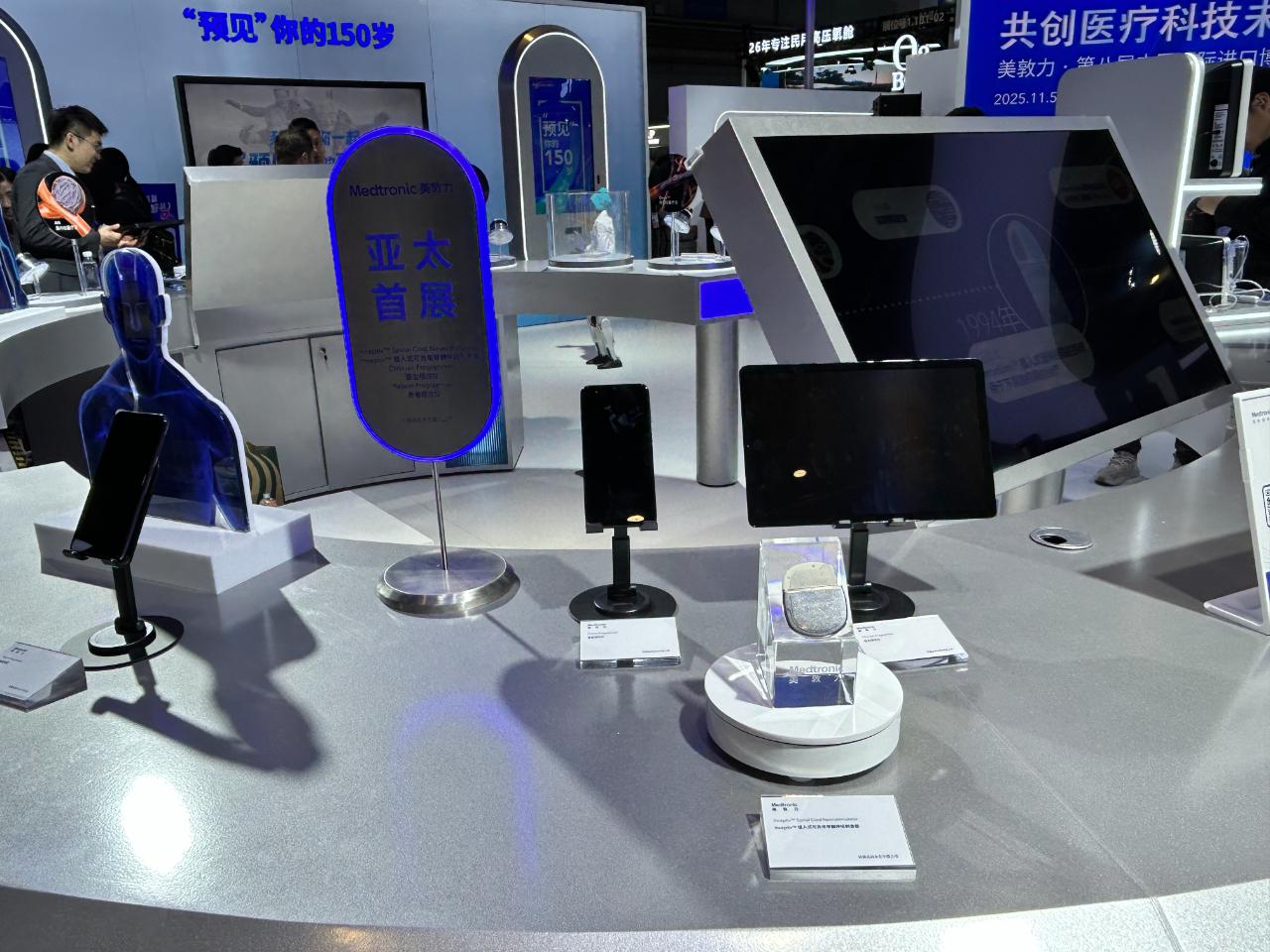

在美敦力展台,一款仅火柴盒大小的脑深部神经刺激器备受关注。这款可充电设备通过精确定位脑内特定核团,为帕金森病患者提供个性化治疗。

可充电的脊髓神经刺激系统。

“传统的脑起搏器大约需要每几年更换一次电池,而这款产品可充电,续航时间是传统产品的数倍。”美敦力工作人员向记者演示时,手中的平板电脑实时显示着神经信号的调节过程。

精准微创成为本届进博会医疗器械的主流趋势。在波士顿科学展台,记者目睹了一场“房颤一站式手术”的模拟演示。

“以往需要两次独立手术,现在通过脉冲电场消融导管搭配左心耳封堵器,实现了一次手术解决两大问题。”在手术模拟器前,工作人员向记者展示着导管如何通过股静脉穿刺进入心脏。

在碧迪医疗的PureWick非侵入式导尿管体验区,几名参展观众正在咨询产品细节。“传统导尿管需要插入膀胱,而这款产品只需置于体外,通过负压吸引原理工作。”在产品经理介绍时,现场观众纷纷拿出手机记录这个创新设计。

新药来得更快了 吃药打针变样了

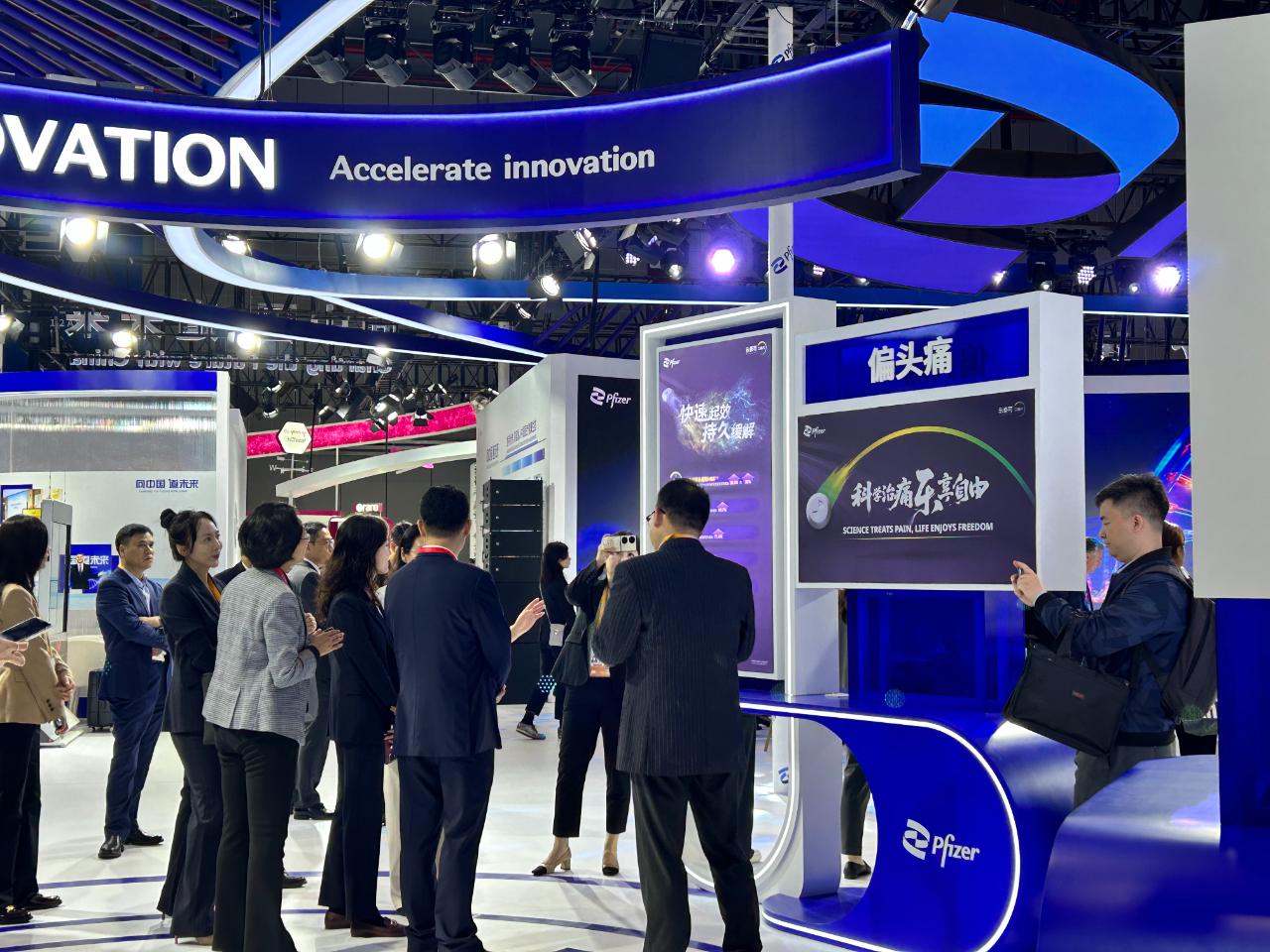

诺华展台前,一名工作人员正在向观众展示其放射性配体治疗平台的运作原理。“这套创新治疗方案能够精准靶向表达特定标志物的肿瘤细胞,为晚期前列腺癌患者带来新的希望。”该工作人员表示。

新药成果引围观。

在吉利德科学展台,罕见病新药Seladelpar十分亮眼。据了解,该药主要用于治疗原发性胆汁性胆管炎。展台负责人向记者介绍:“这款药物在去年进博会完成中国首秀后,今年8月通过北京临床急需临时进口政策,在北京天竺罕见病药品保障先行区获批。”

不少药企在展台现场播放的视频资料显示,许多创新药物已被纳入多个地方政策性商保目录,大大减轻了患者的用药负担。

值得一提的是,减肥不只靠“饿肚子”了。“管住嘴、迈开腿”的减肥老办法,如今也有了强大的“科技队友”。

在诺和诺德展区,想体验减肥新方案的人们排起了长队。一个“AI魔镜”前围满了人,它能通过视觉识别,让体验者瞬间看到自己“变胖后的样子”,视觉冲击力十足,提醒人们关注体重健康。

波士顿科学则带来了一款“胃内气球”。这个产品不需要动刀,通过内窥镜从口腔送入胃里,占据一部分胃容量,让人更容易有饱腹感,从而实现科学减重。

未来医院图景:当AI成为“第五个医疗团队”

“未来的医生可能会花更少时间在病历书写和影像测量上,而花更多时间与患者共同制订治疗计划。”有来自医院的专业参展观众在现场感慨地说,“这是医疗人性化的回归,也是技术的终极使命。”

随着中国加快推进“AI+医疗”体系建设,AI的信任与价值成为行业关注的核心议题。飞利浦在进博会期间发布的《未来健康指数报告》显示,中国患者对AI医疗的信任度位居全球前列,行业正加速构建更安全、更透明、更以人为本的智慧医疗生态。

通过进博会上的展品可以发现,未来,诊断将从医生一个人看片子,变成“医生+AI”一起看,更准更快;治疗从“大家都用差不多的方案”,变成“为你一个人定制”的专属方案;康复从出院后就基本靠自己,变成“手机App全程监控指导”。