美的集团,迎战小米! 美的集团vs海信集团 美的集团与格力

小米,攻至城下!

2025年7月,一份家电销量市占率报告,牵动了整个行业的目光:

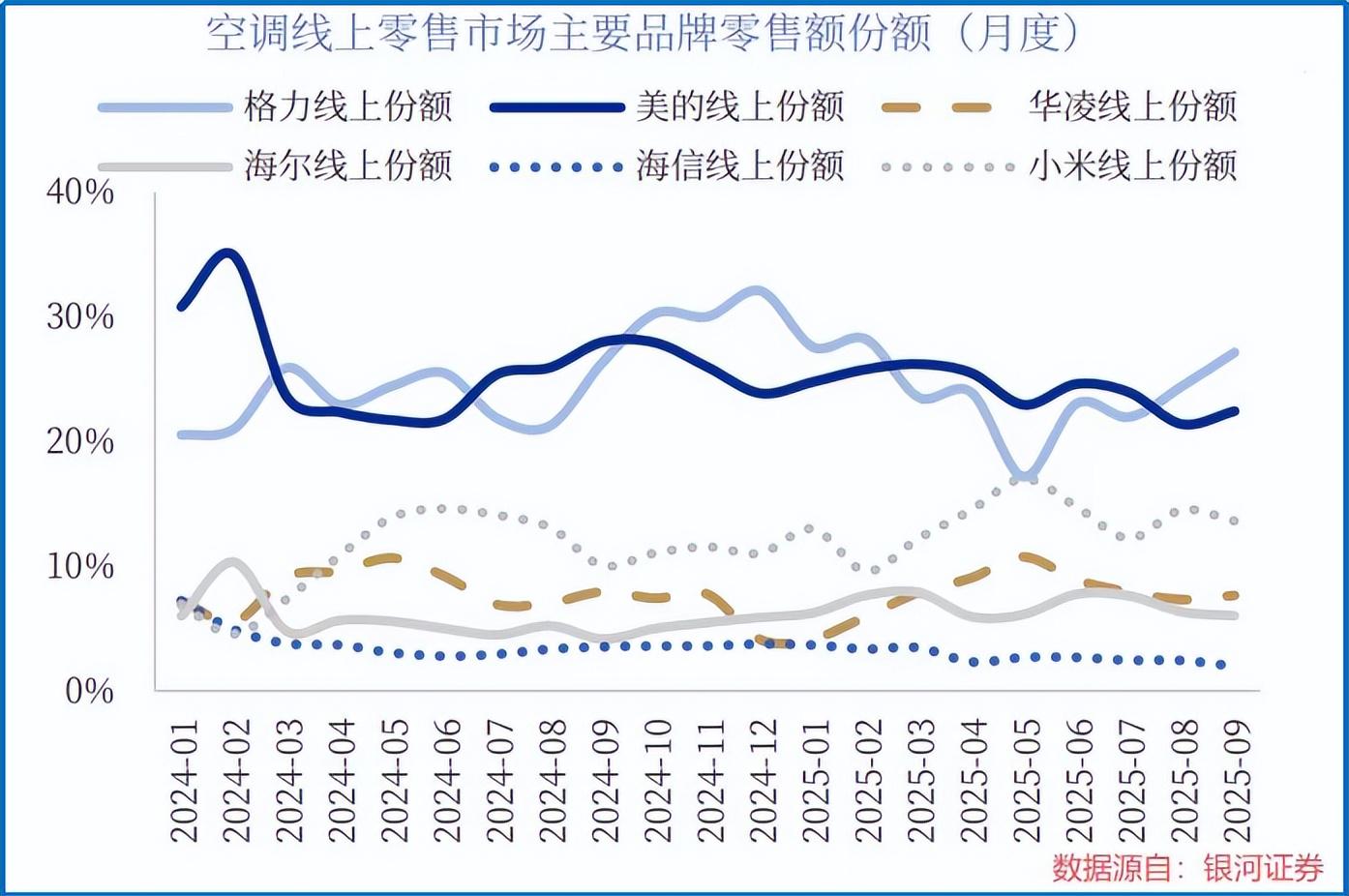

小米空调国内市占率突破10%,杀入头部阵营;线上战场更显凌厉,13.5%的市占率与行业老大美的,仅差6个百分点。

很明显,小米的攻势已然直指美的的核心腹地——空调业务。

这时候,美的究竟是慌不择路,还是胸有成竹?

对此,美的董事长兼总裁方洪波大大方方给出回应:“战术上我重视小米,但战略上我并不害怕小米进来。”

幽默风趣间,一场你攻我守的战役彻底拉开了大幕。

那么,这场较量是从何时打起?当硝烟散去,谁又是最终的赢家?

“盟友”变“对手”

时间拉回2014年,那时的美的和小米还是好盟友。

彼时,智能家居虽被热捧,却始终没有企业敢贸然投入重金布局。就在迷茫之际,卖家电的美的与做互联网的小米一拍即合,迅速达成了合作意向。

2015年,这场结盟更进一步,美的以12.73亿元投资小米,小米则以12.11亿元入股美的,通过交叉持股的方式,正式开启了“制造+互联网”的跨界尝试。

但商业世界从来没有永恒的盟友,只有永远的利益。2018年,小米正式宣布进军空调市场,这一步,直接踩在了美的的核心“命脉”上。

也是在那之后,双方的纽带开始松动,逐步减持股份。2024年,美的清仓所持全部小米股份,累计回笼资金18.37亿元,这场持续十年的联姻也就此画上句号。

但双方都清楚,真正的较量,才刚刚开始!

小米,“攻”如闪电

小米空调能在短短几年内跻身头部阵营,核心在于用性价比撕开了市场的一道口子。

当格力、美的、卡萨帝等品牌扎堆高端市场时,公司将目光锁定在预算有限却重视智能体验的年轻群体上。

2025年1-9月,小米空调线上均价仅2453元,比美的低480元。2500元左右的均价,恰好击中了年轻消费者的核心需求——用亲民的价格,获得超出预期的智能体验。

这种高性价比也并非单纯的低价,而是渠道与生态的双重赋能。

在渠道端,公司摒弃层层分销模式,以线上直营为主阵地,砍掉中间溢价,再搭配直播间补贴、限时秒杀等互联网玩法,不断蚕食其他品牌的市场份额。

2024年3月起,小米空调线上市占率呈现稳步攀升的态势,2025年5月更是一度比肩格力。

生态端的协同效应,更是小米的杀手锏。

公司将空调全面接入米家OS,使其与手机、扫地机器人等设备实现无缝联动,构建起“人车家全生态”闭环。让用户花小钱就能获得全屋智能体验,性价比感知大幅提升。

价格卡位、渠道革新与生态协同的三重叠加,最终让小米空调的销量实现快速增长。

2024年,小米空调出货量超680万台,同比增长超50%;2025年增长势头依旧迅猛,仅第二季度出货量就突破540万台,且已连续三个季度保持50%以上的同比增长。

可以说,无论是手机还是家居,小米都在用“高性价比”作为核心竞争力持续延展,也让小米在空调市场快速站稳了脚跟。

美的,“守”似堡垒

面对小米的攻势,美的当然也不会坐以待毙。

方洪波表示,美的既要往上走、做高附加值产品,也要往下走、拼成本,不能坐视小米蚕食市场。

在中低端市场,美的迅速派出子品牌“华凌”正面迎战,分流对价格敏感的年轻用户。2025年1-9月,华凌空调线上均价仅2154元,比小米还低299元。

与此同时,公司主品牌也主动调整,2025年1-9月,美的空调线上均价同比下降5.07%,通过适度调整巩固市场份额。

更重要的是,美的将比拼拉到了自己擅长的售后服务区,推出价高退差、极速安装、十年保修等服务承诺,用服务优势对冲小米的价格优势。

在高端市场上,公司则凭借多年的技术积淀,与小米形成错位竞争。

作为家用空调压缩机全球第一的企业(2024年全球市场占比45%),美的从核心部件到整机品质都具备硬支撑。

2025年上半年,公司旗下“COLMO+东芝”双高端品牌表现亮眼,整体零售额同比增长超60%,其中COLMO高端系列营收占比已达15%。

通过科技感设计、定制化服务和高端材质,美的在高端市场持续揽获利润,避开了中低端市场的价格竞争。

更关键的是,美的早已跳出单一家电的盈利模式。

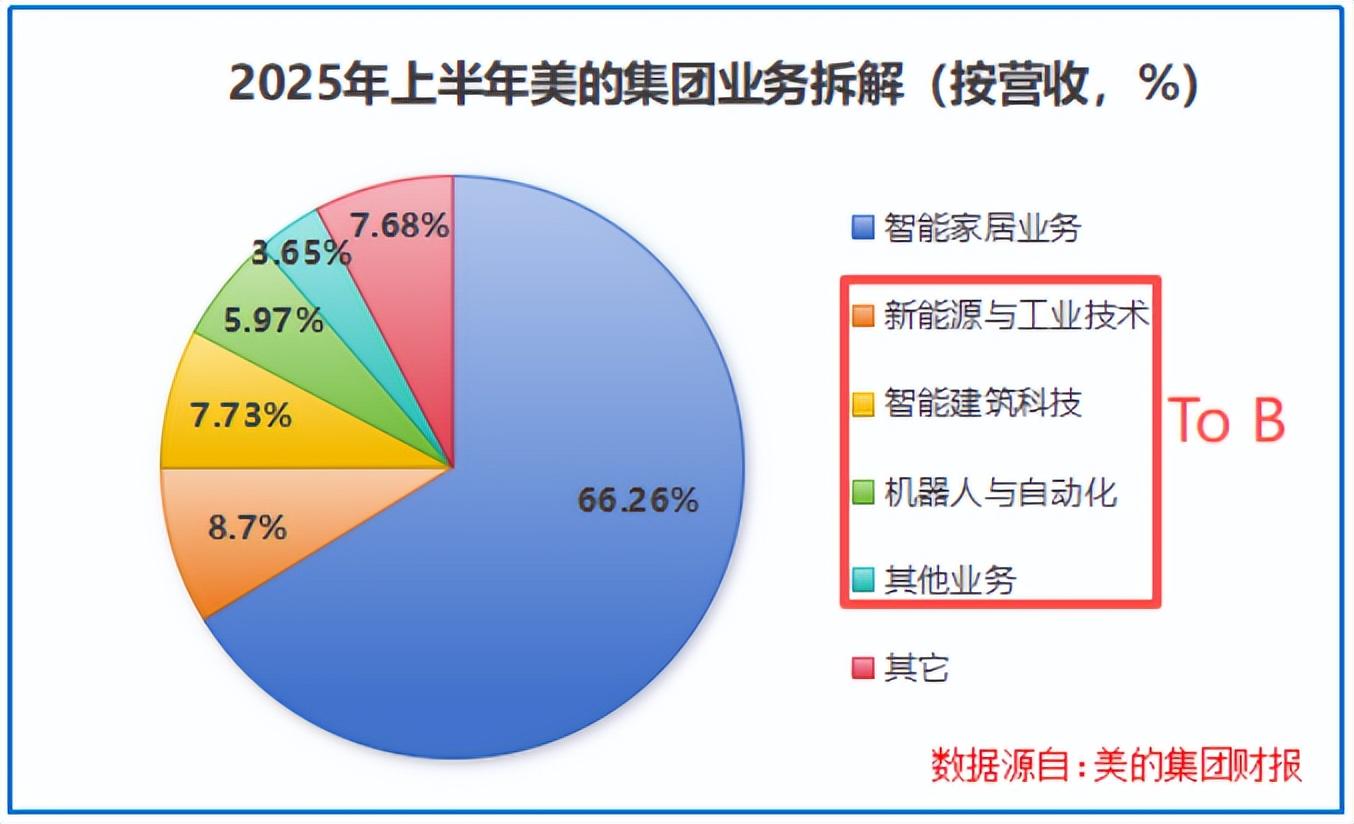

大多外界人眼中的美的就是一个家电巨头,但实际上,其To B业务已成为重要的增长引擎。

近年来,公司通过收购库卡机器人、控股合康新能等,不断扩展工业自动化、新能源、机器人等To B业务。2025年上半年,其To B业务合计实现收入657亿元,占比已达26%。

这种多元的业务布局,不仅让美的逐步摆脱了对单一家居市场的依赖,提升了抗风险能力,更打开了新的增长空间。

2025年前三季度,公司实现营收3647.16亿元、净利润378.83亿元。两个业绩指标均高过同期的格力、海尔等同行。

从低端市场的价格拦截,到高端市场的技术深耕,再到To B业务的生态缓冲,美的用一套“立体防御体系”,对冲了小米的快速攻势,也让这场行业博弈更具看点。

结语

当攻城的硝烟逐渐散去,这场美的与小米的较量,似乎很难出现“一方彻底击败另一方”的结局。

但可以肯定的是,双方都能成为进步者——小米的生态打法倒逼美的加速智能化,美的的技术积淀也让小米补齐制造短板,而这或许才是巨头间较量的深层价值。

以上分析不构成具体买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。