牛奶三巨头混战,新乳业上位!

乳业江湖,再生变局!

曾经,伊利、蒙牛、光明构成了中国乳业的铁三角。

如今,伊利、蒙牛依旧稳坐头把交椅,光明却悄然掉队,更被成立不足二十年的新乳业反超。

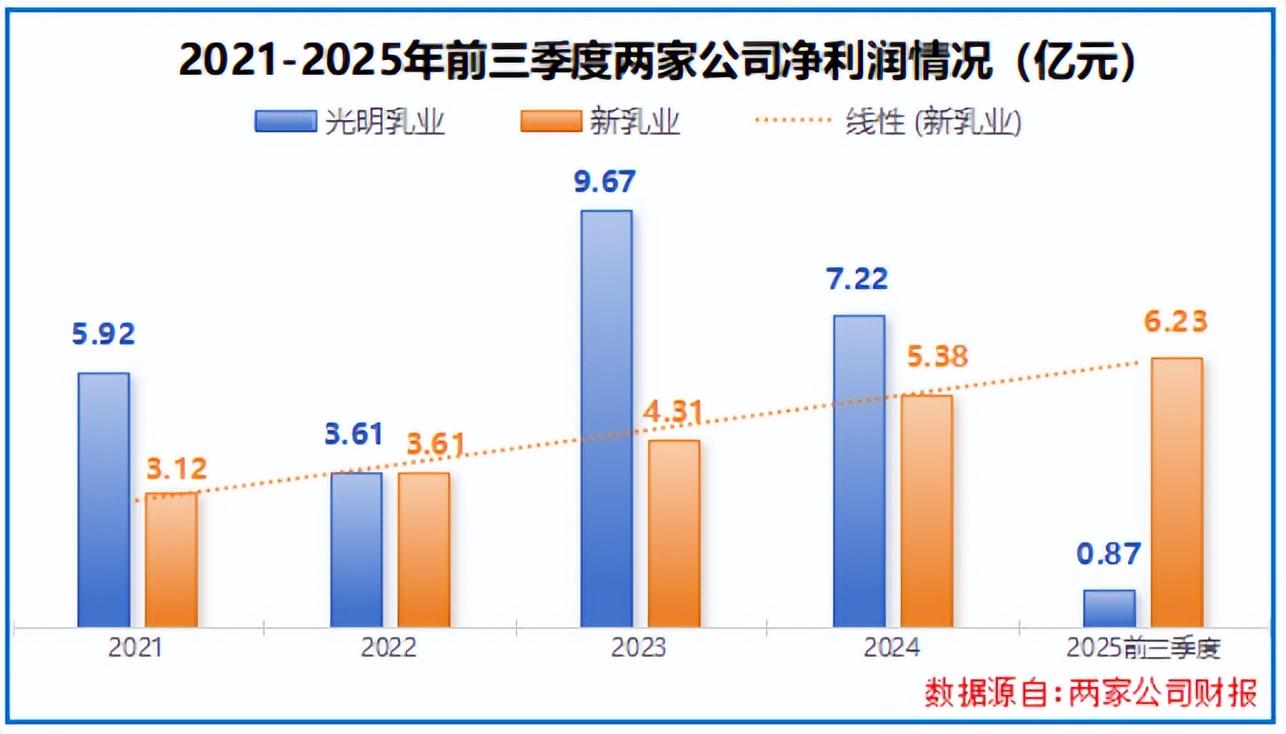

从业绩来看,2025年前三季度,光明乳业净利润仅8721万元,单三季度更是净亏1.3亿元。反观新乳业前三季度净利润达6.23亿元,同比增长31.48%。

并且,拉长时间来看,2021-2024年新乳业净利润复合增长率更是高达20%,来势汹汹。

一降一涨之间,不禁让人好奇:光明乳业为何跌落神坛?后起之秀新乳业又靠什么撕开了行业格局?

光明之困:

守成之下的增长枷锁

光明乳业的业绩下滑绝非偶然,核心症结就在于“区域依赖症”。

作为从上海起家的老牌乳企,光明乳业长期把资源投在华东市场,慢慢就形成了强区域、弱全国的布局。

这种把鸡蛋放在一个篮子里的策略,市场稳的时候还能撑住增长,可一旦遇到区域经济波动或是竞争加剧,业绩增长就容易卡壳。

2025年前三季度的营收数据,恰恰戳中了这个痛点:

光明乳业上海大本营贡献了52亿元营收,同比下滑4%;中国其他地区74亿元的营收也同比降了3.6%。

海外业务看似同比增长4.52%,但55亿元营收里,藏着新莱特这个拖油瓶——2024年净亏损高达4.5亿元,2025年上半年继续亏损6300万元。

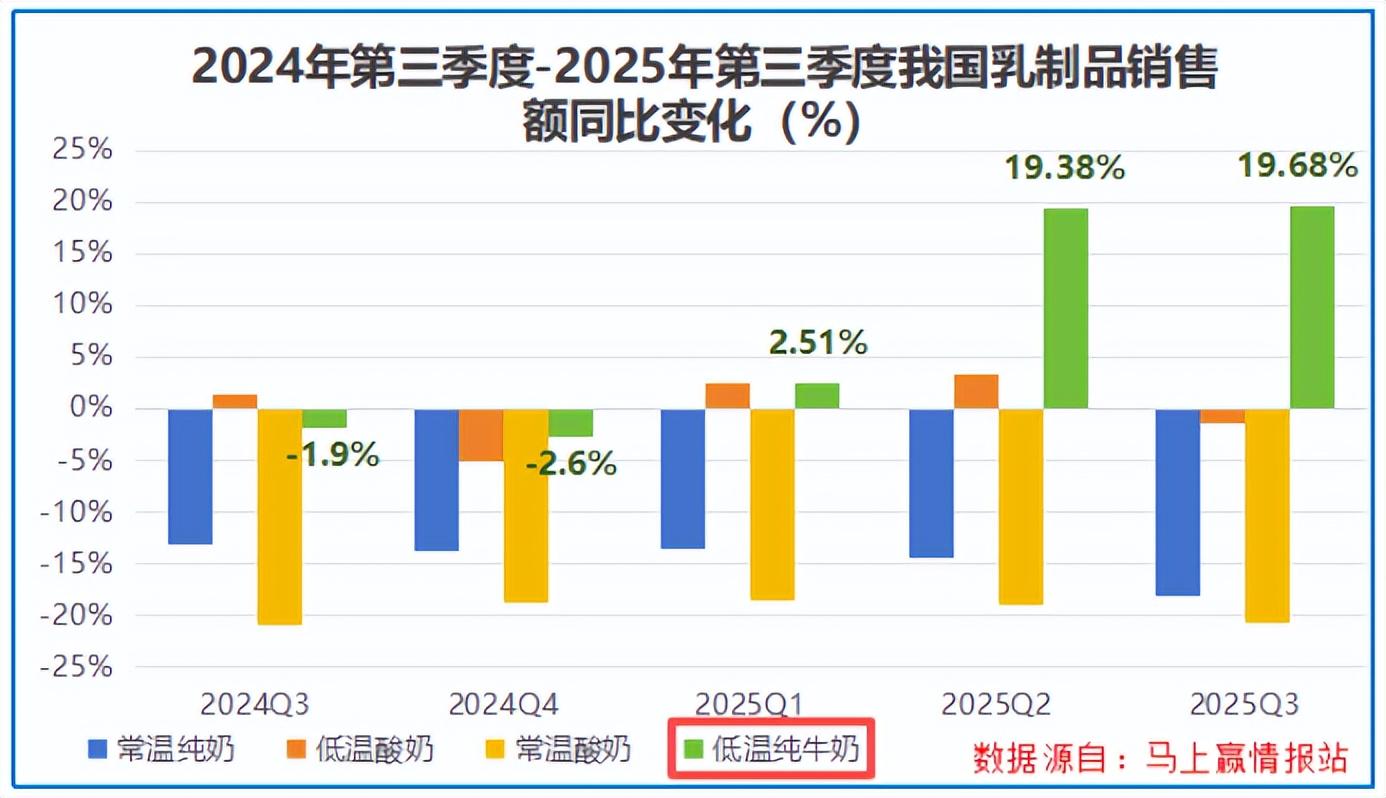

雪上加霜的是,眼下乳业正掀起“常温奶退潮、低温鲜奶走红”的浪潮,这让光明乳业的区域依赖症更显眼了。

现在消费者健康意识觉醒,买牛奶时,“喝得鲜”已经取代“买得到”成了新需求。

2024年第三季度到2025年第三季度,国内低温纯牛奶的销售额同比涨幅,明显超过常温纯奶等传统品类,渗透率也一直在涨。

按说这该是光明乳业的高光时刻,毕竟它早年间靠着巴氏杀菌技术,在华东搞送奶入户,硬生生把“鲜”字刻进了消费者心里。

可现实却给了光明乳业一记重拳。

随着全国冷链物流网络越来越完善,加上即时零售的兴起,低温鲜奶的区域限制被打破,变成了能全国走量的品类。

君乐宝“悦鲜活”、新乳业“24小时”等产品顺势扎堆涌现,依托全国性渠道,很快就打进了光明乳业的华东大本营。

而光明乳业想要从华东走向全国,却面临着渠道重建的漫漫长路,最终在关键转型期错失机遇。

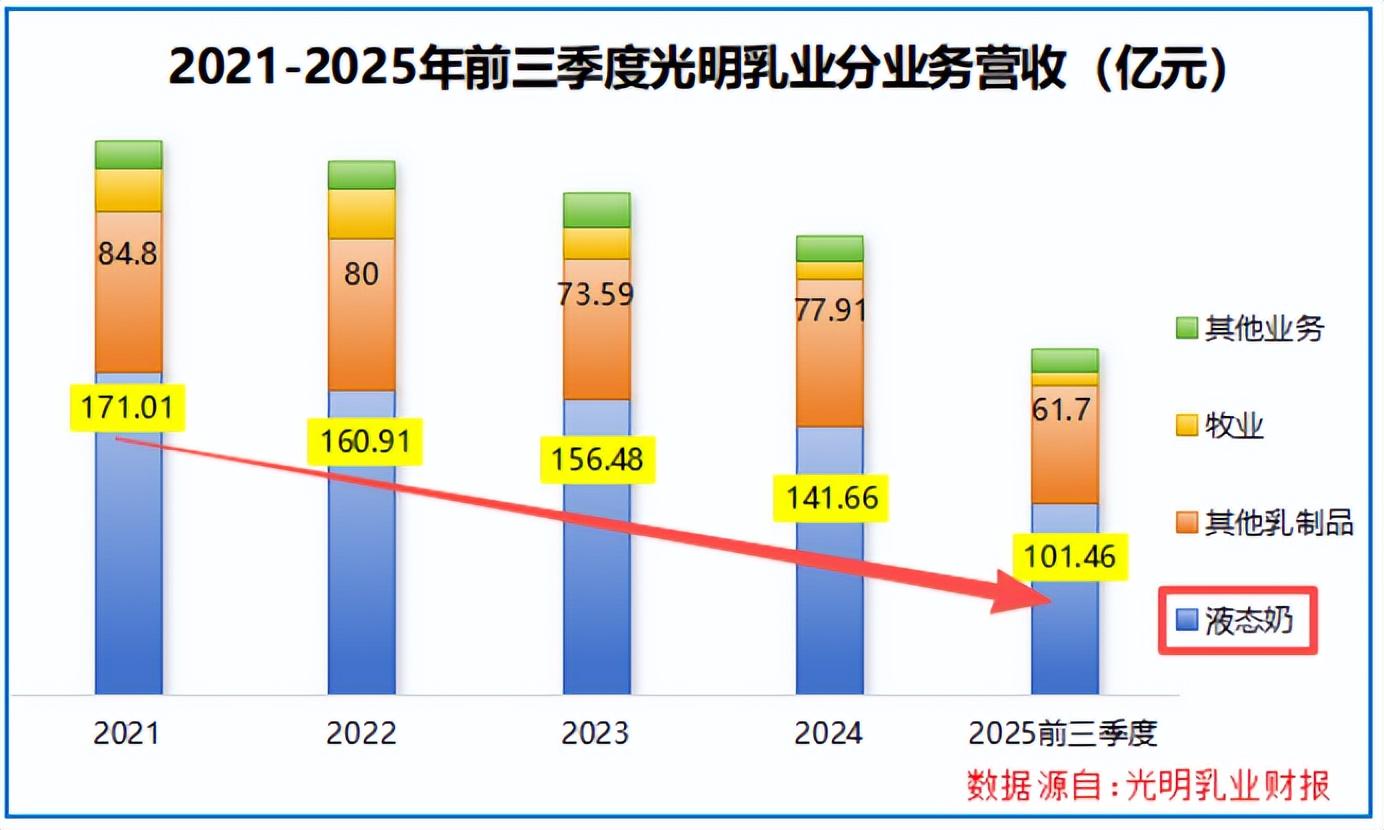

这一点,直接反映在光明乳业的核心业务上——液态奶持续萎缩。

2021-2024年,其液态奶营收从171亿元跌到142亿元;2025年前三季度,更是同比下滑8.57%,只剩101亿元,也直接让公司净利润少了支撑。

面对业绩压力,光明乳业也在想办法应对。

一个是,卖厂补血。2025年9月,公司将新西兰新莱特的Pokeno工厂等打包卖给雅培,一次性回血12亿元。

另一个是,押注新品。光明乳业持续加码新品开发,2025年上半年推出光明优倍5.0超鲜牛乳等多款新品来抢市场。可惜,目前对公司业绩还没形成有效拉动。

新乳业之兴:

创新驱动的破局之路

新乳业的崛起,同样不是偶然。它的打法,恰好戳中了光明乳业的痛点,最终实现弯道超车。

首先,新乳业靠并购整合,破解了光明乳业的区域病。

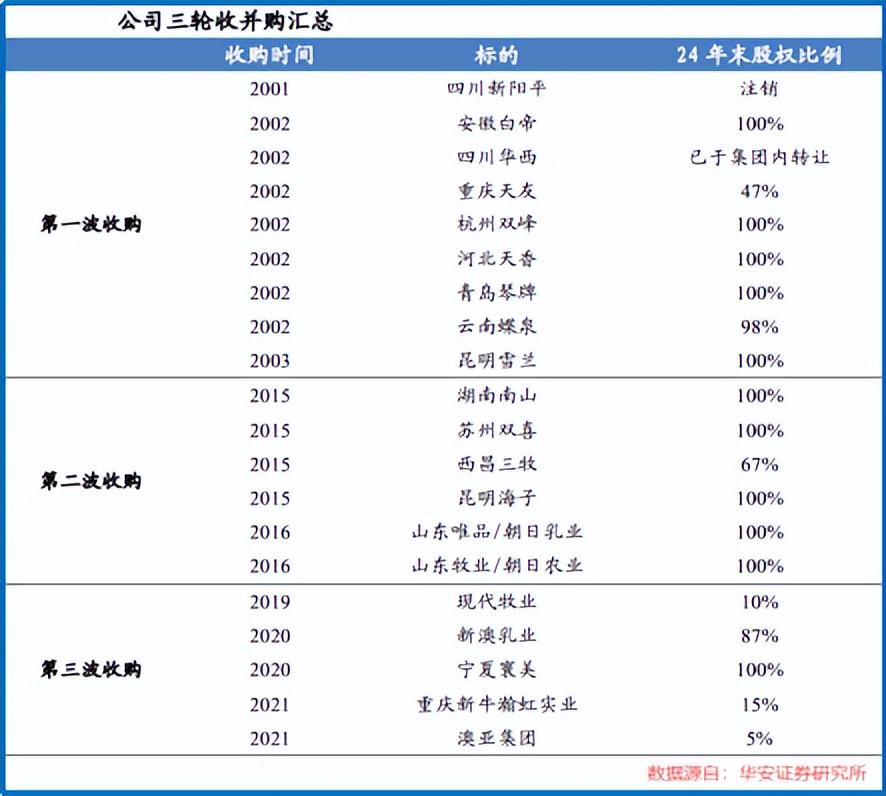

新乳业没有走盲目扩张的老路,而是走了一条“曲线全国化”的路子——以收购地方优质乳企为切入点,先后将四川华西、云南蝶泉等区域品牌纳入麾下。

这种模式既保住了地方品牌的本土优势,又能通过统一管理输出技术和资源,让新乳业高效快速覆盖了西南、华南、华北、西北四大市场。

2025年上半年,其核心的西南市场和华东市场,分别实现了5.1%和6.8%的营收同比增长,增速都超过了公司整体水平,成功避开了单一区域依赖的风险。

其次,新乳业发力低温奶,并用全链条创新筑起护城河。

低温奶崛起下,新乳业没有只把“鲜”当产品卖点,而是升级成了战略核心,打造出“308极致供应链”,实现提前3小时下单、0点灌装、早8点送达的效率。

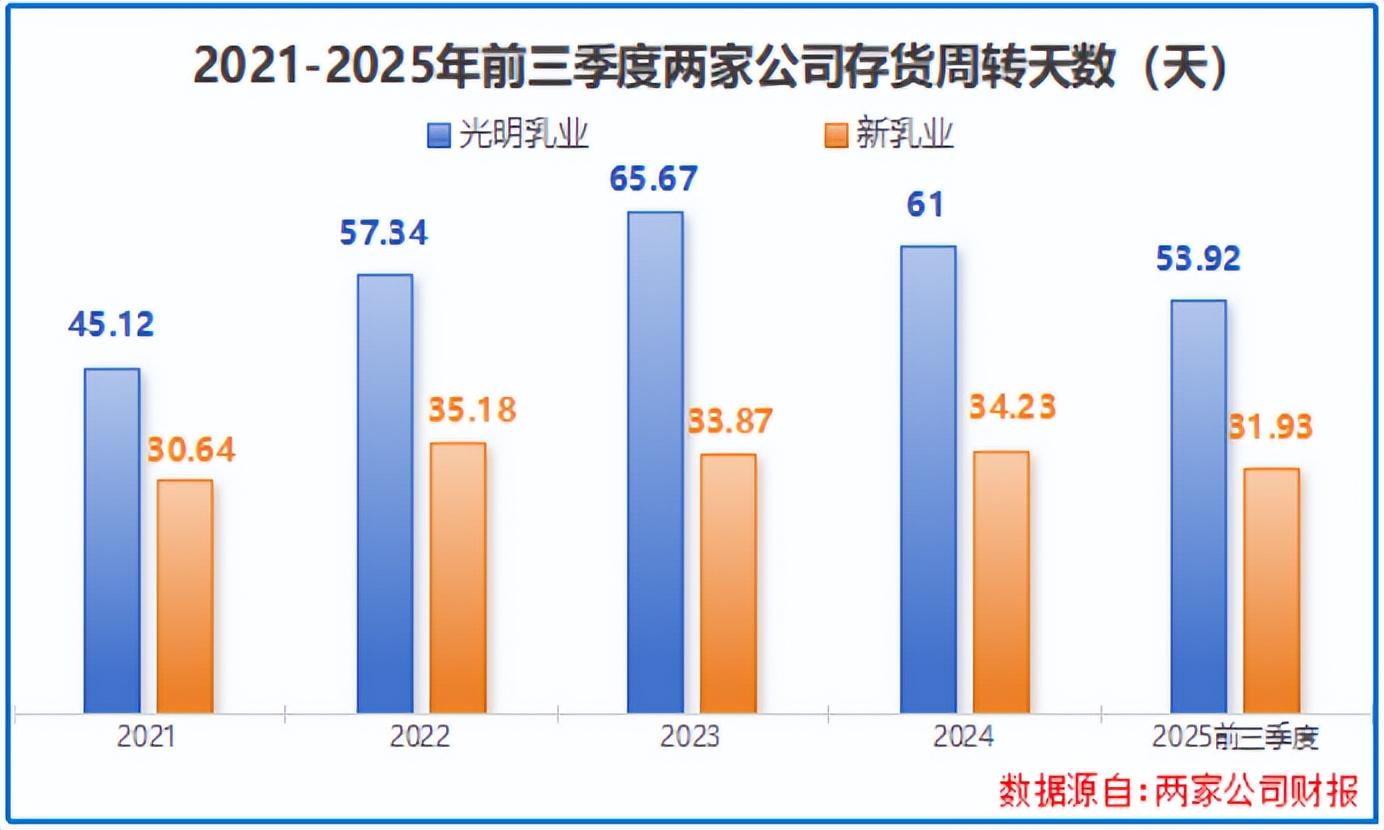

这种高效供应链不仅保证了产品新鲜度,还将公司2025年前三季度的存货周转天数降至31.93天,低于同期光明乳业的53.92天。

对于保质期短的低温产品来说,周转越快,意味着临期损耗越少,资金占用也越少,能降低运营成本。

再加上2025年原奶价格的下滑,新乳业的成本压力进一步缓解,净利率也从2024 年的5.16%提升到了2025年前三季度的7.6%。

除此之外,新乳业还构建了从奶源到产品的全链条创新体系,持续提升产品溢价能力。

上游:公司和挪威基诺奶牛育种协会合作,2025年4月推出国内首款挪威红牛鲜牛奶,从牛种源头就建立了奶源差异化壁垒。

中游:依托重点实验平台,新乳业建成了保藏2000多株特色菌株的菌种资源库。如今不少功能性菌株,已成功转化在了“初心”、“活润”等明星产品上。

结语:

守成者困,破局者兴

光明乳业的掉队与新乳业的崛起,本质上是“守成”与“破局”的战略博弈。

光明乳业困在区域依赖里,供应链效率跟不上,错过了转型机遇;而新乳业用全国化布局打破地域枷锁,靠高效供应链和全链条创新,稳稳抓住了低温奶的红利。

往后看,低温奶市场的竞争远没到终点。光明乳业能不能突破当前的困境,新乳业又能不能乘胜追击、巩固优势,还需要时间给出答案。

以上分析不构成具体买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。