中国唯一没有平原的省,市市通高铁了

文丨西部君

“市市通高铁”省份又增加了,这次是贵州。

11月28日,贵州盘州至兴义高铁正式开通运行,标志着贵州“市市通高铁”的最后一块拼图,终于补上。

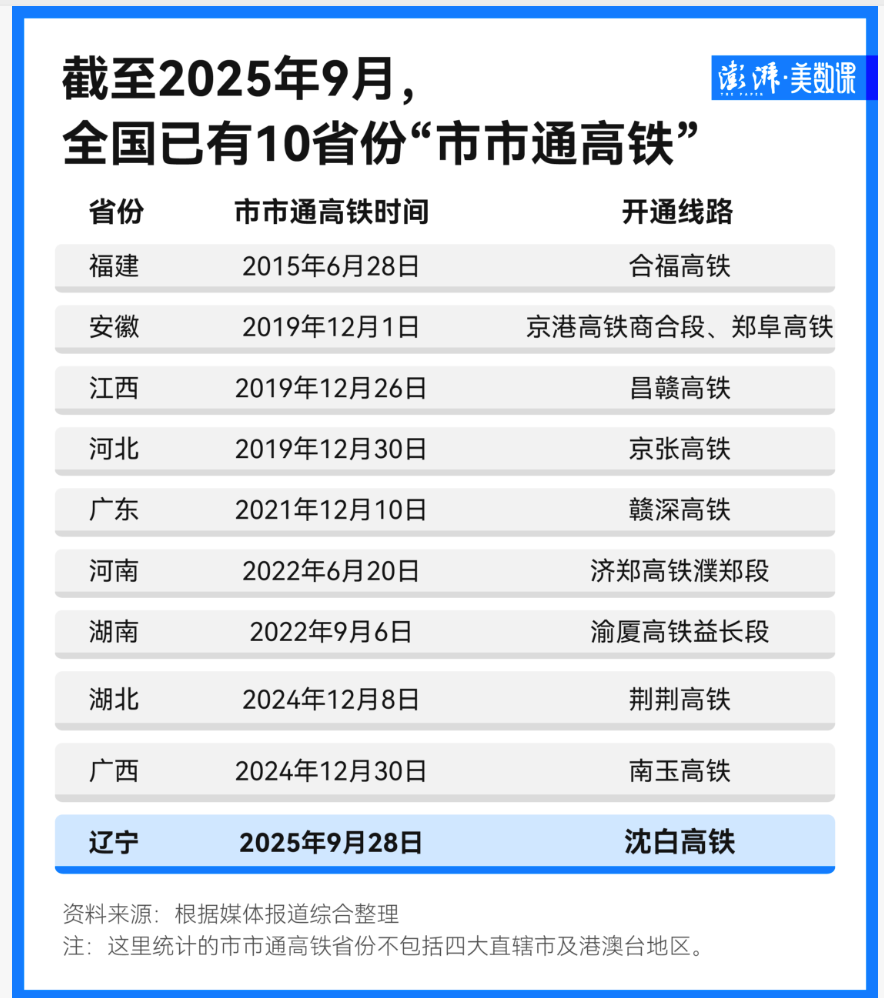

至此,全国已有11个省份迈入“市市通高铁”行列。

为何这条西部线路,引发了如此大的关注?贵州的“市市通高铁”,又究竟有着怎样的特殊性?

01

截至2024年底,全国铁路营业里程达到16.2万公里。其中高铁4.8万公里,继续稳居世界第一。

在这个大盘子下,“市市通高铁”早已不是什么稀奇事。自福建于2015年率先实现“市市通高铁”以来,这一俱乐部呈现出不断扩容之势。

如就在今年9月,沈阳至吉林白山的沈白高铁开通运营,使得辽宁成为东北地区第一个“市市通高铁”的省份。

到目前,在全国七大地理区域中,仅有西北地区尚未有省份实现这一目标。

但纵然如此,贵州的加入仍具有里程碑式意义。

首先,它是西南地区,首个实现“市市通高铁”的省份,领先于四川、云南等周边大省。

值得注意的,盘兴高铁开通后,贵州部分地区与重庆、成都等西南重镇的高铁通行时间再度压缩,这也意味着西南地区的连接效率进一步提升。

其次,贵州素有“八山一水一分田”之说,是中国唯一一个没有平原支撑的省份。

在这样的地理条件下,贵州所有地市州实现高铁全覆盖,也为中国的高铁建设成就,及后发地区的“逆袭”,再添加了一个有标志性意义的注脚。

02

在过去很长时间里,“偏远”、“落后”都是贵州难以摆脱的标签。

但随着高铁时代的开启,贵州却成了赶超、逆袭的励志代表。

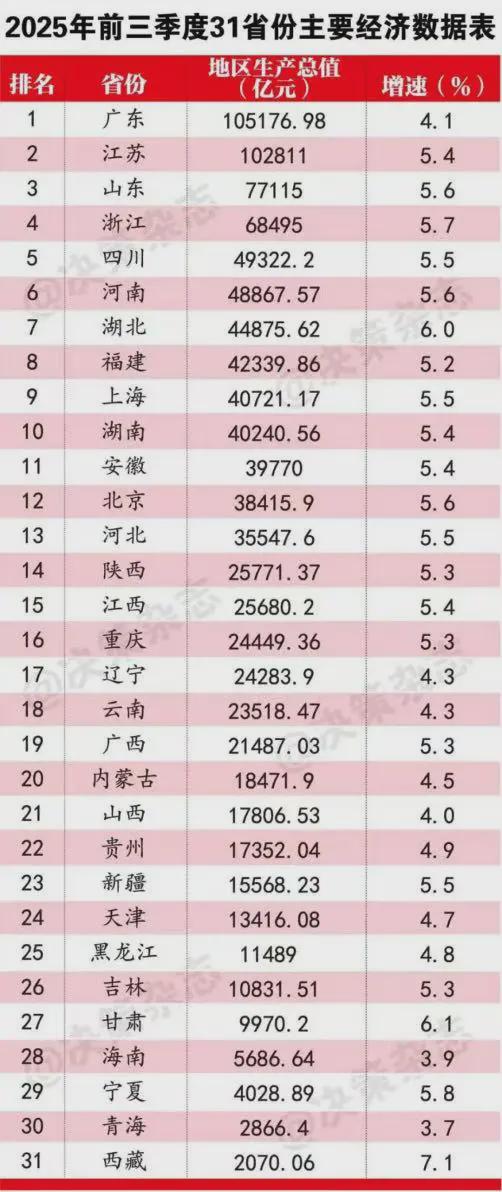

首先,在经济增速上,贵州GDP从2011年的5615亿元到2021年的近两万亿,增长了3.5倍,增速连续十年位居全国前列。

到目前,贵州GDP排名全国第22位,较2011年上升四位,经济体量进入中等省份行列。

其次,在文旅产业、数字经济等方面,贵州实现了从“弱”到“强”,从“无”到“有”的跨越式发展。

如2023年,贵州接待游客数量、旅游收入均居全国第一。

这里要多说一句。文旅之于贵州的重要性,可能相对于绝大多数省份都更显突出。

因为无论是生态环境、地形地貌、区位等自然条件,还是人才等创新要素,贵州注定很难成为工业化的高地。但是,利用独特的自然资源、文化资源发展文旅产业,恰恰是贵州最大的比较优势。

而要把这些资源成功“激活”,如果没有相对便捷的交通的支撑,是不可想象的。

因此,作为全国唯一没有平原支撑的省份,贵州如此重视交通补短板,也就在情理之中了。

就现实来看,过去十多年贵州交通基础设施的变化,也确实堪称是“翻天覆地”。

高铁方面,以2008年开工建设的贵广高铁为起点,在过去的十多年时间里,贵州的高铁建设驶入快车道,成功构建起“米”字形高铁框架。

目前,贵州全省高铁里程达1906公里。

高速公路方面,贵州在西部同样处于领先地位,通车里程从2011年底的2000多公里跃升至今年底的9500公里,综合密度居全国前列,且是西部首个“县县通高速”省份。

此外,目前贵州已建和在建桥梁超过3.2万座。世界高桥前100名中,贵州包揽了近半数席位,前3名均坐落于此。

所以,毫不夸张地说,贵州就是名副其实的“基建狂魔”。

而交通硬件基础的改善,极大地缩短了贵州与全国乃至世界的时空距离,并最终转化为对经济社会全方位发展的有力支撑。

03

不可否认,作为后发省份,每每谈到贵州的基建成就,都容易引发一些讨论和质疑。比如,是否超出了自身的实力和需要?巨大投入,是否会加剧债务压力?

这些当然都是比较现实的问题。

但从发展的视角看,后发省份的适度超前基础设施建设,特别是对贵州这样本身并无多少其他选择的地区而言,其实具有一定的必要性与合理性。

一方面,贵州成功抓住了经济高速发展与基础设施完善的战略窗口期。如果错失这一机遇,今日再来“补课”,无论是自身实力还是外部环境,都将面临更大挑战。

这其实印证了一个道理:对许多地区而言,发展的机遇转瞬即逝,必须牢牢把握。

另一方面,贵州的“逆袭”,也生动体现了“经济上行期”的蓬勃生机与发展预期,展示了克服地理条件限制,将比较优势转化为发展优势的可能性。

这种特殊的历史机遇难以复制,使得贵州的“逆袭”故事更显珍贵。

当然,随着基础设施的完善和发展阶段的变化,贵州也确实面临着新的时代命题。

如何在现有基础上培育更多内生发展动力,实现从“投资拉动”到“内生增长”的根本性转变,依然需要更多的创新和探索。

当然,这不只是对贵州一地的考验。

下一篇:没有了